請用三句話來介紹您自己,讓讀者快速get陸蓉之是誰,好嗎?

陸蓉之:(1)我是一位致力于推動當代藝術與科技融合的教育工作者、藝術創作者和藝術評論工作者,尤其關注動漫美學與未來藝術的趨勢。

(2)我作為在1980年代初將Curator翻譯為“策展人”的命名者,因而被稱為“華人藝術圈內最早的策展人”,是一個歷史演化過程中的所以然,在當年我完全沒想到這三個字會帶動了今天的產業職稱。我從1979年在美國南加州從事策展工作開始,從來不在乎“藝術為藝術而藝術”的一小撮藝術圈內人的意見,而自始至終不懈追求“藝術為眾人而服務”的目標與理念。

(3)目前,我正積極探索元宇宙藝術,通過數字科技的算法、AIGC的應用,來實驗藝術創作的各種新的可能性,以及生成藝術的無極限。從1970年代中期開始,成為藝術圈內的先鋒角色,是我一生的努力與追求。

《花園秘境》陸蓉之 X STEAMCHI 蒸汽姬, 2024

最近的一次更新微博,您寫道“走出以淚洗面的自我孤立,打起精神奮力實踐未完的使命,珍惜每一刻生命的美好”。傅申先生駕鶴歸去已半年,如今的您,已經做到“走出孤立,打起精神”了嗎?

陸蓉之:傅申先生的離去帶來了巨大的情感沖擊。以前,我每次出差,都只待3-5天就趕回杭州,保障可以陪在老爺的身邊,現在沒有了老爺作為我有一個“家”的鉚釘對象,天天感覺到一種無向失序的飄零感。我才發現,我其實是非常依賴老爺的。經過將近半年的頹喪,我既然還活著,就要繼續前行,活出每一天的存在價值。我現在正通過AIGC輔助我的藝術創作和學術研究,重新聚焦于面向未來的努力目標:以人工智能附加非遺的心智生產力;投入并推動人工智能對技術職業教育的賦能,以這些未完的使命來紀念傅申一生堅持的治學精神。

陸蓉之和「荒腔」歌手張璐在威尼斯大運河進行《生命萬歲 Viva la Vida》的行為藝術表演,2024

上山探望老爺。

“老爺”離去的這半年,您會反復看《答應你》嗎?這部紀錄片拍攝了多長時間?結果符合您的預期嗎?

陸蓉之:《答應你》這部紀錄片是我和傅申先生共同活過來的生命歷程的濃縮版。從2016年開始,前后花了將近三年的拍攝過程,完全沒有腳本,以跟拍的形式,跑了13個國家和地區,用了各種機型/器材(包括手機),拍了一千多小時的素材,最后以我的旁白,貫穿了整片的敘事內容。全片最后提速了20%,因此剪輯進去的內容可以更飽滿。而且,只有在傅申第一任夫人王妙蓮說話的時候,以及作曲家Jeff Kryka鋼琴演奏他8歲時的作品《維納斯》時是保持了原速。這是一部充滿實驗性的藝術電影,每五分鐘都可以算是一個節點,每一個小段落,都有可以獨立表述的內容,剪輯在一起,像組合樂高一樣,可以有變化,可以各有所指,似乎驗證了今天在社交平臺上流行的短視頻時代。

《答應你》包含了我倆和周邊親友生活里互動的點滴。傅申去世以后的半年來,每一次的重溫舊夢,都會發現上一次沒有注意到的細節。影片中不少身影也先后離世,紀錄片的價值,就在它能夠封存一些記憶和保留真相。雖然為了拍這部影片,我們賣掉了工作室,也消耗掉我倆為數不少的積蓄。但是,紀錄片的傳達比我們的預期更加深情,也讓影像的智慧和精神能夠繼續影響更多的人,結果完全超過了我們的期望,我認為拍攝《答應你》是傅申和我一起做過的最有意義的美事,無法重來,無可替代。

2017年11月傅申/陸蓉之在墨西哥San Miguel de Allende拍攝《答應你》。

2018年9月《答應你》紀錄片在美國華盛頓DC的Freer美術館放映。

您和“老爺”,一個研究當代藝術,一個專注傳統文化,在一起討論藝術的時候,會有不一樣的奇妙碰撞嗎?

陸蓉之:是的,我們常常從不同的角度討論藝術,這種對話有時充滿靈感的火花,但有時也會劍拔弩張,各有堅持。我偏重于對未來藝術的遐想與探索,一心一意奔向未知的遠方,而傅申則深入鉆研歷史文化的傳承,越走越深越古遠。我們倆總是反向背道而馳,鮮有交集。但這些看似不同的發展方向,卻總在思想中互相啟發,尤其是我們共同擁有的精神念力,都在于我們對中國文化話語權方面永不退讓的自尊心。為這份尊嚴,我們與時俱進不斷追求成長與完善,直到最后一口氣息。

2018年陸蓉之和傅申在北京央視四套拍攝《世界聽我說》。

2018年謝稚柳/陳佩秋/傅申/陸蓉之在北京故宮武英殿舉辦《兩岸一家》聯展。

您曾預言:動漫美學之于21世紀,就像抽象美學對20世紀的影響。可以為藝術愛好者們簡單講解一下動漫美學的核心意象嗎?

陸蓉之:“動漫美學(Animamix Aesthetics)”是我在2006年提出的自創字,結合了“動畫(Animation)”和“漫畫(Comics)”兩個字,揉合成一種新的視覺藝術語言。它的核心意象包含以下四種特征:

(1)崇尚青春與理想化的美:通過夸張的視覺符號與色彩,表達出對青春和活力的追求。

(2)強烈的敘事性:動漫美學融合了復雜、變幻的敘事結構,使圖像本身成為敘事語言的一部分。

(3)色彩的光影效果:采用豐富的電子色彩與光效,創造數字媒體時代的“光藝術”視覺體驗。

(4)跨領域的合作:跨界是動漫美學的必然,涉及動畫、漫畫、音樂、游戲、喜劇、服裝、設計、玩具……等各種領域,共同塑造了21世紀的全新美學,今天所謂的潮流藝術,就是當今這么一個跨領域、跨平臺鏈接,多維度虛實共生的發展趨勢。

與20世紀的抽象美學一樣,動漫美學不只是形式的突破,而是將視覺藝術推向了更廣闊的文化、商業語境,成為全球藝術創作的重要源泉,今天大家所謂的潮流藝術,大范圍內都屬于“動漫美學”的實踐,做實了我在2006年對當代藝術未來發展的預言。

2004年在臺北當代藝術館策劃的第一個動漫美學展覽。2006年發展成動漫美學(Animamix Aesthetics)的理論。

您是最早的華人女性策展人,把“策展人”這個詞匯帶到中國。在您看來,一個好的策展人最需要具備的素質是什么?而“策展人”的2.0版“整策師”又需要哪些新的技能和思維方式?

陸蓉之:按照歷史進程的發展而言,我是1971年就到比利時布魯塞爾皇家藝術學院留學,1973年移民美國加州,1979年在南加州經營了一家觀念主義的藝術實驗空間,自己擔任策展人,2002年我回到祖籍上海,開啟了我在國內的藝術志愿者生涯,成為一位周游海內外的策展人。這樣的歷史,既是歷史的事實,也是我不可思議的命運。

至于一位好策展人需要具備什么樣的素質,我會把道德操守放在第一位,敏銳的藝術直覺和審美天賦排在第二位。我自己小時候明明被認為是“神童”、“天才畫家”,9歲念臺北的師大夜間部補校,13歲開個展,17歲畫了40米的《東西橫貫公路》山水長卷,現在是臺北故宮的收藏,原本可以是一位被命運之神眷顧的藝術家。但是,我在1970年代中期開始寫藝術評論,1979年擔任專職策展人以來,為了避免評審兼球員的不公正性,我毅然決然放棄創作,努力做好寫評論與策展的工作。半個世紀的藝術評論生涯,我除了報紙、雜志社給予的稿費,我絕對不收費寫藝評,就是我對職業操守的一種守護與堅持。

如今,我針對日益不敷時代需求的“策展人”這個行業,提出了2.0版的新概念“整策師”,我將curator+strategist組合成“curategist”這個新詞,需要更廣泛的跨界整合能力,跨文化的理解力和統籌資源的能力,不僅是藝術領域,還包括數字科技、金融策略、甚至社會人文思潮的理解,以適應在人工智能迅猛發展、數字科技帶來驚天動地變革的時代。

1979年陸蓉之在南加州經營了一家觀念主義的藝術實驗空間Stage One Gallery,自己擔任策展人。

陸蓉之17歲時畫的1X40米長的《東西橫貫公路》山水長卷,現為臺北故宮博物院收藏。

您曾說過“藝術為人人而藝術”,可以為讀者解析一下這句話的具體含義嗎?在您的策展和創作生涯中,通過哪些方式去實踐了這個理念?

陸蓉之:“藝術為人人而藝術”意味著藝術不僅是精英的游戲,而應該讓每個人都能享受其中的美感和意義。我在策展中始終強調互動性和開放性,而且,我總是邀約各種背景、風格、才藝的藝術家,以萬花筒式的美學,進行空間極大化運用的布展模式,提供給觀眾各有所好的選擇。我提倡的“極繁美學(Maximalism)”,一方面是應對數字藝術發展的必然,另一方面也是面對“藝術為人人“的個別審美的多樣化需求。今天全球進入人人都可以發表的社交平臺普及的時代,傳統意義上被小眾所壟斷的發展渠道,已經不足以服務無所不在的欣賞藝術、愿意參與藝術的廣大群眾。所以將藝術植入生活空間:公園、商場、購物中心、公共空間、機場、車站、醫院、學校……去進行交互體驗,舉辦各類公益性的展覽和教育推廣活動,讓藝術真正成為人們日常生活的一部分,是我目前積極努力的目標。2017年我以“藝術為人人而藝術”之名,將廣場舞帶到威尼斯雙年展,正式參加了平行展的項目。

2017年我以“藝術為人人而藝術”之名,將廣場舞帶到威尼斯雙年展,正式參加了平行展的項目。

您創辦了「元宇宙藝術年度展@威尼斯」,還把AIGC當作自己最新的研究對象,用來輔助寫作。對新技術的擁抱,與年輕時在通訊業的經歷有關嗎?您認為AI可以完成令人滿意的藝術創作嗎?

陸蓉之:1980年代初,我在美國洛杉磯、紐約、舊金山經營VICTEL International Co.飛速電報電話的通訊事業,代理第一代的無聲/無線電報機、傳真機、移動電話,奠定了我對數字科技產業發展不可限量的認知,如此對數字科技迭代更新的好奇與熱愛一直伴隨著我,也是我為什么對人工智能發展如此癡迷的背景。應用AI在藝術創作的潛力是無窮的,它不僅能協助創作,還能為藝術帶來全新的發現、形式和體驗。我認為,未來的藝術創作將是人機共謀、共創的詩篇。

我在1980年代初在美國洛杉磯、紐約、舊金山經營VICTEL International Co.飛速電報電話公司的通訊事業,代理第一代的無聲/無線電報機、傳真機、移動電話,奠定了我對數字科技產業發展不可限量的認知。

2011年《未來通行證-從亞洲到全球》 的巡回展,是您告別策展界的收官之作。10年后歸來重新出道時,您當初對于由亞洲藝術家引領的新美學方向的預判,在現實中實現得如何?

陸蓉之:雖然,在今天,依然是歐美的藝壇在引領藝術商業市場,西方話語權仍然掌握了當代藝術的價值認定。但我在2011年命題:未來通行證-從亞洲到全球,是因為在我看來,西方文明歸宗于相對比較單一的根源,從古希臘、羅馬、基督教文明、文藝復興到現代主義,而亞洲文化各自傳承了多元化基因,看似小眾卻各展特色的異國風情,我認為在當今網絡通訊發達、社交平臺普及的年代,任何人都有機會向全世界行銷自己的暢想。十年來,亞洲藝術家的能見度獲得顯著的提升,尤其是動漫與游戲文化里的亞洲基因,某種程度應驗了我13年前的預言。亞洲的當代藝術比歐美西方的當代藝術更偏向生活美學的實踐。因此,所謂的潮流藝術,更是亞洲文化里更普遍的現象,從街頭到城市風貌,從大眾娛樂到個性化的手辦,都在亞洲各地方興未艾,影響全球未來可期。

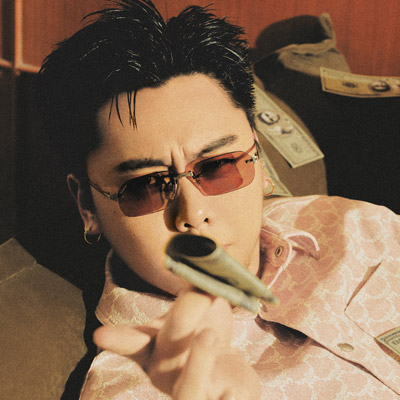

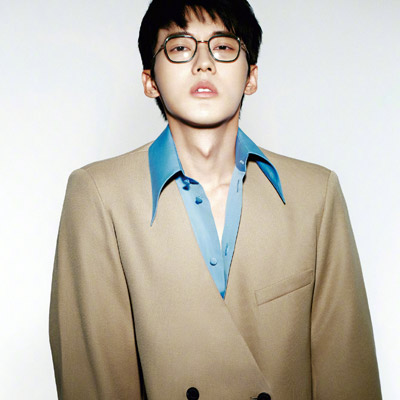

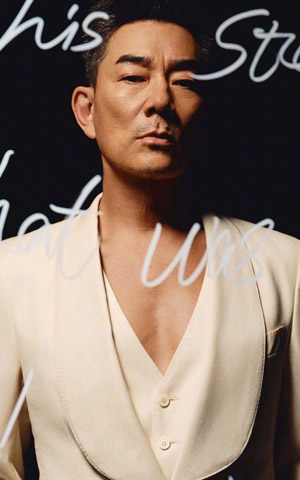

8.3

8.2

8.1

2011年威尼斯雙年展平行展《未來通行證-從亞洲到全球》 在兩個場地展出后,至荷蘭鹿特丹及中國臺灣臺中繼續巡回展。

在60歲到70歲的十年當中,您照顧了一屋子的老人,歸來時主持了一場講述認知障礙群體困境的展覽“愛在身邊”。想必在這10年當中,有很多對于“生命”、“記憶”和“愛”的全新理解?

陸蓉之:是的,照顧好幾位患有認知障礙的親人,讓我直接、深刻地理解了生命兼具脆弱與堅韌的進行式。記憶不再是線性的,而是錯綜復雜的情感鏈接。愛,不是某個瞬間的短暫表現,而是持續的溝通、耐力與陪伴。這十年在藝壇的缺席,與衰老和死亡的搏斗,使我在藝術生涯里的規劃有了新的重心與愿景,我要重新回到童年時期對創作充滿熱情的狀態,努力和時間賽跑,企圖跑贏時間來完成荒廢已久的藝術輸出。我相信,藝術于我,不是事業,是命運!

從2012-2022的十年當中,我回到臺灣照顧了一屋子的老人,偶爾飛回大陸參加一些活動。

如果人生重來一次,能在年少時就遇見“老爺”,會更早展開對他的愛情攻勢嗎?

陸蓉之:我和老爺的緣份,緣起于臺北故宮第一任院長蔣復璁對我倆的特殊偏愛。但是,如果我在更年輕的時候,對老爺展開愛情攻勢,即便我依然贏了為爭愛人的競賽,也無法持續到終老。如今回顧起來,覺得我和他之間的緣分就該當在我們的黃昏里相遇、相戀、才能夠執子之手,走到最后,實現了白頭偕老。老爺與我的婚姻,想來是我算計了他,用作戰計劃打贏了一場人生的戰爭,所以我無比珍惜我們的遇見,因為我付出了一切可能的努力,一直到他在我的懷里,心跳與呼吸終止成了監看器屏幕上靜止的一條綠線,我親眼見證了我與老爺之間所完成的永恒之愛。

我和老爺的緣份,緣起于臺北故宮第一任院長蔣復璁對我倆的特殊偏愛。我倆的攜手到老,卻因為是我們都老了才結縭。

您的人生是永不退休的嗎?

陸蓉之:可以說是吧!因為我相信生命在于不斷付出與分享,無論是在現實世界還是虛擬空間中,我都會繼續探索并傳播藝術的種子。我的生命,必須是我做主,我的生命,是不會有“退休”的可能,因為,“退休”于我,等于是死亡。

永不退休的寶藏萌奶奶陸蓉之在2022年湖南衛視《會畫少年的天空》破圈以來,繼續活躍在熒光幕上參加江西衛視的《中國禮-陶瓷季》和河南衛視的《藝路生花》。

您當下的狀態,請用三個關鍵詞來概括一下。

陸蓉之:重生、勃發、奮斗。

未來10年,請說出三個想實現的目標。

陸蓉之:(1)建立“元宇宙藝術空間協會”,推動全球藝術家在數字時代的互聯互通。

(2)完成《潮藝術動向 URBART on the Move》這本書,并讓它成為未來當代藝術發展的重要參考。

(3)在全球推動“整策師curategist”概念,培養新一代跨領域的策展人和藝術創作者。

給我們講一個親身小故事吧,以前從來沒對公眾講過的,您認為對讀者來說,有意思,或有助益的,又或者,僅僅是您想講的。

陸蓉之:在我50年來從事藝術評論與策展工作的日子里,最令我激動不已,而且畢生難忘的經歷,是2015年5月13日我和工作伙伴,在臺風天季節的預告里,依然如約而至東京草間彌生的工作室,拍攝了為她在高雄、臺中美術館巡展時需要用的教育推廣短片。

在那次采訪之前,我已經見過草間彌生好幾次,也曾經隨韓國策展人金善姬館長到過草間彌生的工作室看她作畫。兩次到訪工作室,我都刻意帶上了深色的假發,避免戴紅色系的假發,以免令她誤會我在模仿她。但是,即便如此,打開工作室走道門的員工仍然為我近似的容貌一驚。1929年出生的草間彌生比我大22歲,我1971年到比利時留學時,她已經是國際著名的東方女性藝術家。1973年我移民美國,那年草間彌生回到了日本,早期我們并沒有見面的機會,直到1993年草間彌生代表日本參加威尼斯雙年展,我在日本館采訪時才第一次見到她本尊,發現我們倆的個子一般高,身材、臉型、鼻嘴都很相似,只有眼睛和眼神完全不同。由于我一直從事女性藝術家的研究工作,草間彌生就是我心目中的女神、女性藝術發展史里的女英雄。她越有名,我就越常在藝術場合里被誤認為我的偶像,最近在飛機航班上還被詢問,我是否就是“點點婆婆”,我并沒有刻意去模仿她,可是我很開心我長得那么像她。

那次的采訪,是在她即將開幕的美術館內,我向她傾訴,在我1970年代留學歐美時,她如何是我的偶像,后來我成為策展人,向她借作品都獲得她的支持,對她表達了我真誠的感謝,采訪過程中我握著偶像的手說話,草間彌生幾度落淚,我還抱著偶像拍了她的背,這么近距離的接觸,至今回想起來,都不知有多么幸運與幸福。我后來把這個拍攝過程剪進了我的紀錄片《答應你 Re : Promises》之中,作為永恒的紀念。

2015年5月13日到訪草間彌生東京工作室拍攝草間彌生在高雄、臺中美術館展覽的宣推片。

采訪:李軼群

運營:王淼

外聯:金璐

設計:胡枚

圖片:受訪人提供