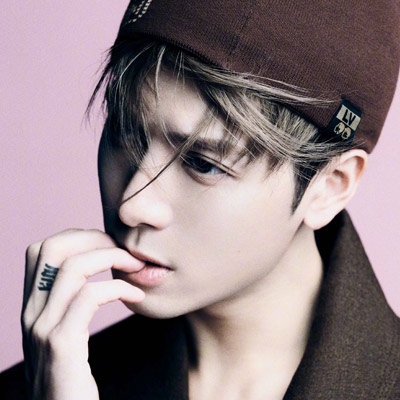

朱珠

北京初秋的一個下午,朱珠和我們坐在亮馬河的游船上,目光穿過河岸的柳影,落向更遠的地方。對她來說,壯游并非一次遠行或逃離,而是一種重新觀看的方式——不僅是去地理意義上的遠方,更是回望腳下最熟悉的土地,河岸的轉彎、四季的呼吸、那些曾被忽略的人與人的相處細節。

意大利文學批評家阿蒂利奧·布里利曾在書中記錄過瑪麗·雪萊等女性藝術家與文學家的壯游回憶:她們“開明、求知欲強、寬容、富于普世主義精神”。這種堅韌而優雅的氣質,也同樣可以在熟悉的城市中被重新喚醒。

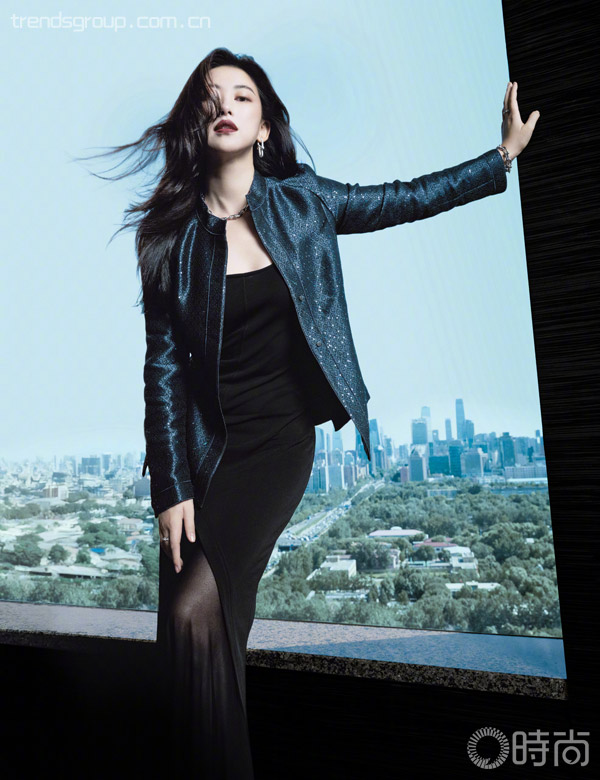

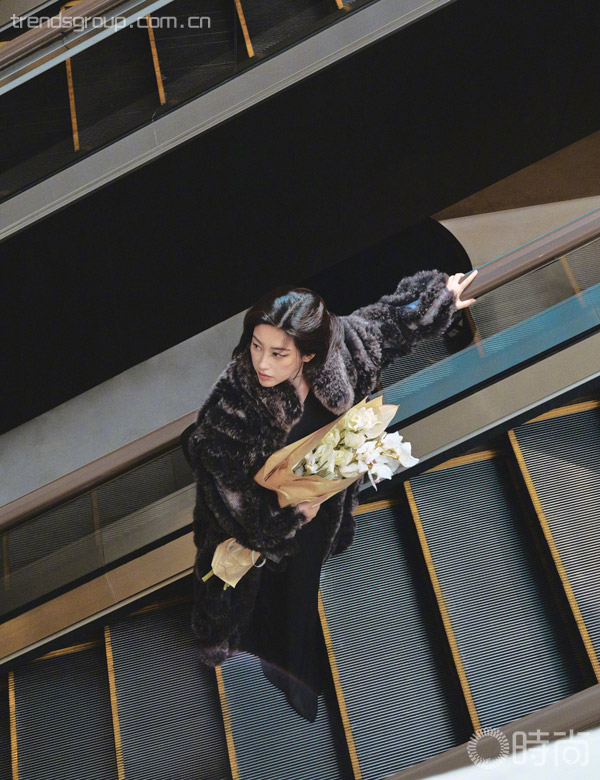

“時尚芭莎Green BAZAAR” 9月主題刊“Grand Tour壯游”封面故事《朱珠:從北京壯游》 ,我們跟隨朱珠來到她熟悉的、也是北京最具活力的生活方式地之一——亮馬河,展開一場關于“北京精神狀態”的探尋之旅。從北京人朱珠的視角出發,我們看見的這座城市,是關于平衡、創造力與審美。朱珠與北京始終是相互滋養的:從兒時的成長,青春的遠行,到現在推動當代藝術。她說北京的精神狀態里始終有一種原創精神,每個人在這個花園里可以自由創造。

朱珠

午后的亮馬河

亮馬河,舊時叫作“晾馬河”,是馬匹長途奔波后停下來飲水、晾干鬃毛的地方。那時,它只是京城邊緣一條不起眼的支流,如今卻蜿蜒成了朝陽區最會生活的水岸——濱水慢行道像一串低調的翡翠項鏈,細細綴著“1河2湖24橋18景”。

清晨的亮馬河沿岸有一種溫和的秩序感。

河水在早光里泛著淺金色,岸邊偶爾傳來騎行的車鈴聲,又很快被風聲和水聲吞沒。不遠處,穿著瑜伽褲的槳板愛好者劃出細密的漣漪,偶爾有人站立如雕塑,偶爾有人跳入水中,濺起的笑聲像破碎的香檳氣泡。午后,三口之家在草地上鋪開色彩艷麗的野餐布,手工面包、軟質奶酪、冰鎮蘇打水靜靜躺著,仿佛一場被陽光策劃的法式午宴。

到了傍晚,慢跑者與露天咖啡座的客人隔水相望,杯沿的檸檬片在金色燈影中閃爍,仿佛暗自交換了一句“今晚的風真好”。亮馬河早就把往日的塵埃和喧鬧像舊綢子上的灰塵一樣輕輕拍落,換上一身水光瀲滟的行頭。

朱珠

對朱珠而言,亮馬河是一個日常的存在。這里離家很近,不需要特別安排,就能在傍晚或清晨沿岸走一走。這種熟悉并不會消解它的魅力,相反地,正是這種近距離,讓她可以不斷發現此地細微的變化:河岸花草的顏色、風吹動水面時的紋路、遠處橋洞的回聲。在她看來,這些變化是城市的呼吸,也是一種沉靜的能量儲備。

朱珠的生活哲學,也像這條河一樣分成三段流域。第一段是工作,第二段是家庭,第三段是個人興趣與愛好。“每一個空間都不要給另外一邊讓步,可以組成一個比較完整的我。”她強調這種比例的平衡——工作不能吞掉家庭,家庭不能消耗掉自我,興趣愛好則必須保持獨立。她知道這樣的結構在娛樂圈并不常見,但這正是她保持狀態的秘密。

朱珠

外界常說朱珠有“松弛感”,她自己卻并不急于認同這個標簽:“我自己也一直在想‘松弛感’究竟是什么。其實我沒有特別明確的解答,可能大家覺得我的狀態是一種松弛感吧。”前幾天去體檢,她仿佛找到一個隱藏答案——“我發現自己的心跳每分鐘五十多下,比小時候還低。是不是因為心跳慢,所以看起來比較松弛?”她半是認真半是玩笑地分析,“心跳快的人節奏會強,看起來更緊張;心跳慢的人則顯得松弛。”她喜歡這樣一個用身體和物理狀態去解釋的答案。

但真正的松弛,可能還需要心態上的注腳,每個人都對自己的人生有選擇權,這取決于個人想要什么、不想要什么。

“希望大家都能鼓起勇氣傾聽自己的內心,不要被太多無謂的東西所累。什么樣的日子,都有它的意義。”

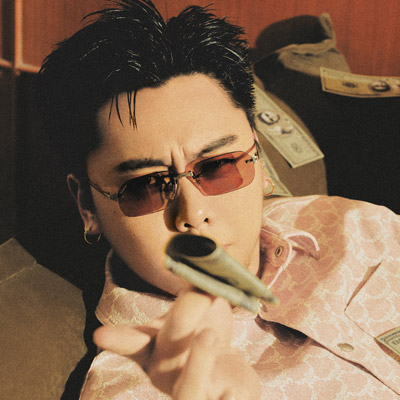

朱珠

朱珠其實很清楚,這種“對自己人生的選擇權”不是天生的,而是勤奮和自律換來的結果。“我從2005年進MTV,到現在二十年,從來沒有停止過工作。”朱珠回憶起過往:拍了四十多部戲,不算廣告和雜志拍攝。在這過程中,她學會了如何高效完成任務,從而給自己騰出真正屬于個人的時間。睡眠和運動是她的底線——無論多忙,都要保證八到十小時的睡眠,即便拍戲每天十場戲,回到住處也要抽出十幾分鐘運動。

“松弛感很多也是自己掙得的。當你覺得自己值得,你就能松弛下來。”

朱珠

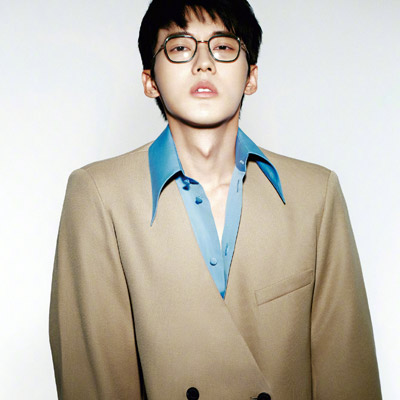

作為土生土長的北京人,在朱珠的日常里,“壯游”京城不意味著宏大的遠行,而是無數微小的路線組成的地圖。她喜歡漫步騎行,能騎到的地方絕不坐車,能走到的地方絕不騎車。騎行的路線不固定,有時沿著二環外的林蔭道,有時鉆進胡同深處,有時干脆順著亮馬河的步道一路向東。風從臉頰劃過,帶著季節的溫度和空氣里的氣味,她在這種流動中感到自己和城市是同一個節奏。

“很多人總喜歡往遠看、往高看,但其實沒有往周圍看或者看見了卻覺得沒看見。”她說,壯游也是一種觀看的訓練——看得見熟悉的東西,看得見自己。朱珠提到,有一次和幾個北京長大的朋友一起參加水上休閑活動,坐在一個圓形的漂浮平臺上聊天喝東西。

“突然一下有點找到了小的時候讓我們蕩起雙槳的感覺。”她笑著形容,這種體驗很像在日常中意外遇見壯游的感覺——不必去遠方,就能找回久違的輕盈。

朱珠

北京的精神狀態

從外表看,朱珠的節奏像是慢的。她走路帶著微微的回旋,談話里常有停頓,像是在為每個詞尋找最合適的落點。這種節奏讓人誤以為她永遠生活寬裕、呼吸綿長。但真正靠近她的日程表,才會發現那是一張密不透風的網,每一格都被工作、拍攝、會面、籌備、家庭事務填滿。

在北京當代的那一個月里,她為自己策劃了一場與藝術的精神同游:與王玉平對談,從創作方法聊到本土語境;在外交公寓做小型展覽,讓朋友們在夜色與燈光中穿梭;晚宴的賓客名單被她當作策展來編排,誰先見面,誰稍后加入,如何讓談話在第三輪冒出火花——這一切都在她的構思中。甚至開場,她也刻意安排:不是碰杯,而是先帶大家去詹姆斯·特瑞爾的展覽,在光影空間里平躺著相見。“朋友發了個社交媒體,說北京的party是從躺著開始的。”她笑著說,那笑意里有一種策劃成功的滿足感。

這不僅是社交,更是一種能量循環。年輕時,她的能量源自荷爾蒙、小情小愛和心跳的波動;如今,它來自人與人之間的氣場交融。

“能量場像溶劑,把人融在一起,產生新的東西——快樂、靈感、陪伴、安慰。我是從里面汲取能量的。”這種能量也延伸為一種“責無旁貸”的責任感——她希望憑借自己的力量,為本土藝術帶來更多關注。

朱珠

朱珠第一次去798是2003年,那時只是幾個工作室;近幾年,藝術的重心轉向上海和香港,北京似乎少了些熱度。她想找回那種蓬勃狀態。“即便不一定能改變什么,但至少可以讓它看起來有一個苗頭。”北京當代結束后,她反而覺得精神狀態被重新點亮——工作、家庭、興趣不是彼此消耗的競爭者,而是互相滋養的三條河流。

年輕時的疼痛是鋒利的,像未打磨的石頭硌在心口。二十多歲時,第一次被現實的重量壓得透不過氣,朱珠會對自己說:隧道的盡頭有光。如今,即使遇到更大的挑戰,她也不再有當年的痛感。痛苦在年輕時既幼稚又珍貴——它讓她在表演中能徹底釋放情緒;在生活里,她會寫歌詞、寫“詩”,記錄下這些感受。看到藝術家作品中的傷感與身體感,她會被擊中,覺得那是一種陪伴。

朱珠

現在,那種生猛的疼痛感逐漸消失,她會告訴年輕朋友——享受痛苦,從中汲取能量,然后走出來。“一定不能被任何一次這樣的痛苦擊倒,一定要爬起來,因為繼續往前走,你會發現它什么也不是。”

這種能量的流動,如今更多來自朱珠的“分享欲”——把美好的事物分享給喜歡的人,看他們的反應,再讓這種連鎖反應成為新的能量源。她策劃晚宴,就像布置一個實驗場:賓客的排列組合、開場的體驗設計,都是為了讓交流從“平面”變成立體。

壯游在這樣的語境下,不只是去遠方,也是在熟悉的城市中發現被忽略的細節,再造生活的儀式,讓日常也能承載能量與靈感。北京賦予朱珠的,是一種重量感,一種不至于在光鮮與喧囂中漂浮的力量——讓她在世界各地游歷后,總能找到回來的理由。

朱珠

Q&A:

朱珠與北京的精神狀態

隨著游船向前,亮馬河水面在微風里泛起細密的紋路,像一條被輕輕展開的古老航線。芭莎文化藝術部總策劃徐寧與朱珠繼續關于北京精神氣質的對話。對話中朱珠談到自己的松弛感,談到年輕時的疼痛與沖動,談到對“美”的信仰與自律的底線,也談到北京賦予她的能量。在這個過程中,她的故事和這座城市的脈搏交織在一起,順河游歷,既是出發,也是一次返航。

朱珠

徐寧:朱珠你好,這次我想和你聊聊北京的“精神狀態”。你或許已經知道,“時尚芭莎Green BAZAAR”9月主題刊是“壯游”。我看小紅書你剛從歐洲“壯游”歸來。我理解“壯游”可追溯到杜甫筆下“放蕩齊趙間,裘馬頗清狂”的少年漫游,也與十七世紀歐洲貴族的 “Grand Tour”在時空中形成了一種奇妙的共振。

如果把這個概念放回當下,以北京為起點,我想它的第一站會是亮馬河。之所以從北京出發,是因為在我們的想象中,“壯游”是一種帶有儀式感的生活方式,而如今這樣隆重、盛大的人文精神在旅行中已越來越稀缺。很多人說北京并不算一個city walk友好的城市,但亮馬河卻在悄然改變這一印象,它給了我們這樣一個不言自明的答案,重塑了當代人的生活方式。作為北京人,你是怎么看亮馬河為代表的生活狀態呢?

朱珠:確實,這個主題讓我第一次認真去理解“壯游”的意義。亮馬河離我家很近,我幾乎每天都會在河邊走走,來這里吹吹風,每次都有新的發現。這次沿河“壯游”的主題很打動我。很多人習慣向遠處、向高處看,但能看見身邊的風景、看見熟悉事物的細微變化,其實是一種本領。

徐寧:人們羨慕朱珠的松弛。但我相信那種松弛的背后,肯定有自律的支撐。你覺得它們之間的關系是什么?

朱珠:我認為松弛感來源于一定程度上的自律與高標準的要求。看似松弛,其實我一直很努力。從2005年進入MTV到現在二十年,幾乎沒有停下過。我拍過四十多部戲,雜志和廣告還不算在內。勤奮與投入,是這種松弛感的代價。只有當我覺得自己付出足夠努力、值得擁有的時候,那份松弛才會自然生長出來。

此外,我一直堅持健康生活,保證每天8到10小時的睡眠。工作忙的時候,我會盡量爭取高效完成任務,再去爭取休息時間。松弛和自律,是相互滋養的,也塑造了今天的我。

朱珠

徐寧:那現在的你,處在蛻變過程的哪個階段?

朱珠:我不覺得現在的自己已經完全蛻變成了一個圓滿的狀態,因為這種變化往往是同時發生、彼此交織的。比如此刻的我松弛、美麗地戴著珠寶,穿著華服,但幾個月前我還在劇組每天拍十幾場戲,連軸轉,狀態也會比較緊繃。高壓的時候我也一樣會感覺整個人都沉下去了,隨著不斷地輸出自己,靈感也會跟著消失。但我這些年學會了做些別的事為心腦“補給”。比如我拍完戲立刻投入了當代藝術,和北京當代藝博會開啟了一個藝術展覽項目“歡樂之家”,我從策展、挑作品、與設計師溝通到最后搭建,甚至到晚宴,全部親自參與。雖然這個過程依舊忙碌,但我的精神得到了滋養。

對我來說,這就是一種方法——松弛與努力缺一不可,它們彼此滋養,給予繼續前行的能量。

徐寧:我很喜歡你對這個項目的寄語:愿“藝術”成為5月人們訴說北京的主語,與我一起,在“吹面不寒楊柳風”中,于北京感受世界藝術,共享北京時間。說到你在藝術領域的“創造”,我知道你身邊的年輕藝術家朋友,以及那些參加過你派對的人,往往都能收獲到很多正能量。有些是很直接的,比如他們在派對上認識了新朋友、得到了新的機會;還有更深一層的收獲,是感受到在這個時代,還有人愿意主動發起、去組織大家在一起創造新的可能性。你持續做這件事背后的驅動力是什么?

朱珠:這是個好問題。其實我從來沒特別去分析過“為什么”——只是內心很想做,很想把朋友們聚在一起。這種沖動很自然,沒有什么復雜的邏輯。

對我來說,這既是一種“療愈”,也是一次次像翻相冊那樣的過程。我在籌備的過程中,本身就被滋養了。比如策劃一場晚宴,我會先想到要介紹誰認識誰,讓他們在一張餐桌上相遇;我希望他們開心,我自己也會被這種快樂感染。賓客名單、酒水搭配、餐桌裝飾、流程安排,我都會親自過一遍。就像上次藝術北京期間的晚宴,我先帶大家去看James Turrell的展覽——所有賓客第一次見面時,我們全都躺在地上仰望天花板的裝置。之后還有朋友在社交媒體說:“北京的 Party 是從躺著開始的。”

我特別喜歡那個瞬間,它帶著點意外的親密感。

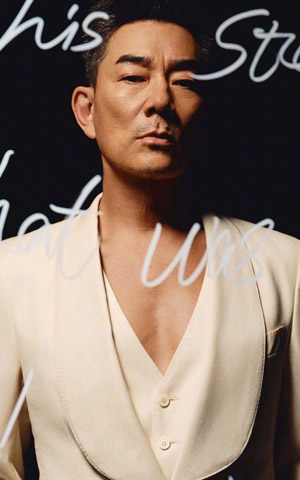

朱珠

徐寧:我在朋友圈看到過很多你的派對現場,即使隔著屏幕,我也能感受到那種強烈的審美和的熱愛。你在審美方面帶動了一種高級且優雅的氣質,這是我們在漫長的消費時代缺失的。你覺得所謂的審美是天生的,還是后天培養出來的?能幾十年來保持審美覺知,是怎樣的一個過程?

朱珠:審美對人真的很重要。前幾天我看到喬布斯的一段視頻,他說:“歸根結底,一切都取決于品味 (At the end of the day, it all comes down to taste)。” 我特別認同這句話。而對我來說,美是一種信仰。我小時候就很喜歡沉浸在美學的世界里,從古希臘神話,到尼采的文字,美學與哲思一直是我精神的養分。

審美既有先天,也有后天的部分,而且它們的比例和我們想象的不太一樣。我見過一些人,他們并沒有接受過系統的藝術訓練,但天生就對色彩、構圖有極強的感知力,這就是先天的敏感。而后天的養成同樣重要,因為美和人性密切相關——人性的美感,會激發更多外在的美。

朱珠

徐寧:你確實是一個對美高度敏感的人。我們都知道,你生活里一直在藝術中浸潤,也收藏自己喜歡的藝術品。我很好奇,這種對“美”的感知與交流,在你的生活中意味著什么?

朱珠:對我來說,“美”不僅僅是視覺上、感官上的愉悅,它貫穿在我對生活的選擇、對待他人的方式,甚至影響我理解一座城市的方式。我會把美分成兩類:一種是“日神之美”——它是造型、結構、秩序感帶來的美;另一種是“酒神之美”——它來自情緒、人性和流動的能量。真正動人的美,是這兩者的結合。

造型的美可以通過天賦和訓練獲得,而情緒的美則需要經歷、人際交往、情感波動來滋養。在生活中,我會刻意去創造這種結合。比如一場晚宴,不僅要考慮菜式、酒水和燈光的美感,還會精心設計賓客的組合、對話的節奏,讓形式和情感互相托舉。旅行時,我不會只關注“景點值”,而會去感受那個地方的氣味、聲響、濕度和溫度。美,在這些時刻,不再只是裝飾,而是一種生活的結構方式,讓所有看似偶然的事物都變得有意義、有呼吸。

徐寧:剛才我們也聊到社交媒體的“朱珠”現象——從影視作品里你敢愛敢恨的角色,到生活中騎著小黃車在亮馬河邊找小餐廳,再到推動北京當代藝術發出更大的聲音——我覺得你其實是在創造一種新的北京精神狀態。

我們在尋找這種精神狀態時發現,它融合了北京的資本底蘊、北京本土文化,以及亮馬河帶來的新的生活方式。這種狀態雖不像過去那樣狂熱,但它的魅力似乎更獨特、更永恒也更日常。你覺得可以用什么關鍵詞來概括你的實踐這種北京精神狀態?

朱珠:要用一個詞總結很難(笑)。但我覺得一定會有“美”,還有“平衡”。北京的能量很特別,它像是藏在地下悄悄孕育的。就像你提到我騎車去找小店——如果不主動去找,你是發現不了它們的。我做這些事,過這樣的生活,不是為了打造人設,更不是為了商業目的,而是因為曾經有過類似的美好經歷,現在希望自己去創造它,讓自己生活其中。

徐寧:我覺得你剛才提到的“創造”很重要。很多城市的生活更多是在消費與體驗,而北京更多是在創造。創造不一定是高調的藝術表達,它可以是一種個人生活的獨特創造,這在北京似乎尤其明顯。我們都生活在北京,我們當然希望這個城市的生活越來越宜居、愜意,更有活人感,但我想我們所有人都不會忘記我們為什么選擇北京,住在北京,那是因為北京最迷人的部分仍然是他自由創造的氛圍與能量。

朱珠:沒錯,大家都在創造自己的生態。這有點像伏爾泰說的——每個人都在種植自己的花園,并生活在里面。北京是多元且有原創感的城市,它不是照搬模板,而是基于自我認知來生長。你清楚自己想要什么,想過怎樣的生活,就會用自己的方式去打造一個舒適的狀態。這個花園里,不只是你自己,還有伙伴們共同存在。

朱珠

雖然我不能代表所有的北京人,但我覺得,北京人身上確實有一種松弛勁兒——那種“北京躺”“北京癱”的悠然姿態,再加上一點看似漫不經心的派頭。這并不是不在乎,而是一種不急不躁、不必凡事求極致的生活智慧。這或許就是北京的氣質:多元、寬容,每個人都可以安于做自己,不需要全朝著同一個方向沖刺,也不必都變成同一種樣子的人。

總策劃:徐寧 / 攝影:Chienyun / 商務統籌:藝凡Yvette / 編輯:Karen劉冠楠 / 造型編輯:劉鵬飛 / 化妝:金鶴龍 / 發型:陳曦 / 撰文:凱特比 / 制片:GARAGE26 / 燈光師:康亞民 / 造型助理:小漾、三島 / 資深美術總監:吳疆 / 編輯助理:肖瑤