Asian Art 18 亞洲藝術大獎

亞洲全球藝術領袖

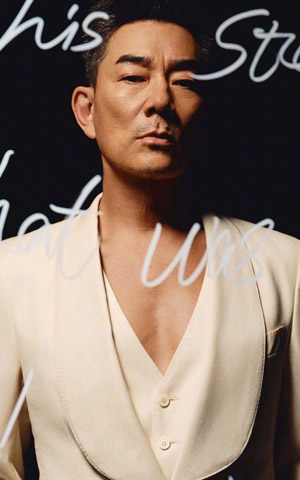

劉益謙與王薇伉儷

年度藝術人

安妮卡·易

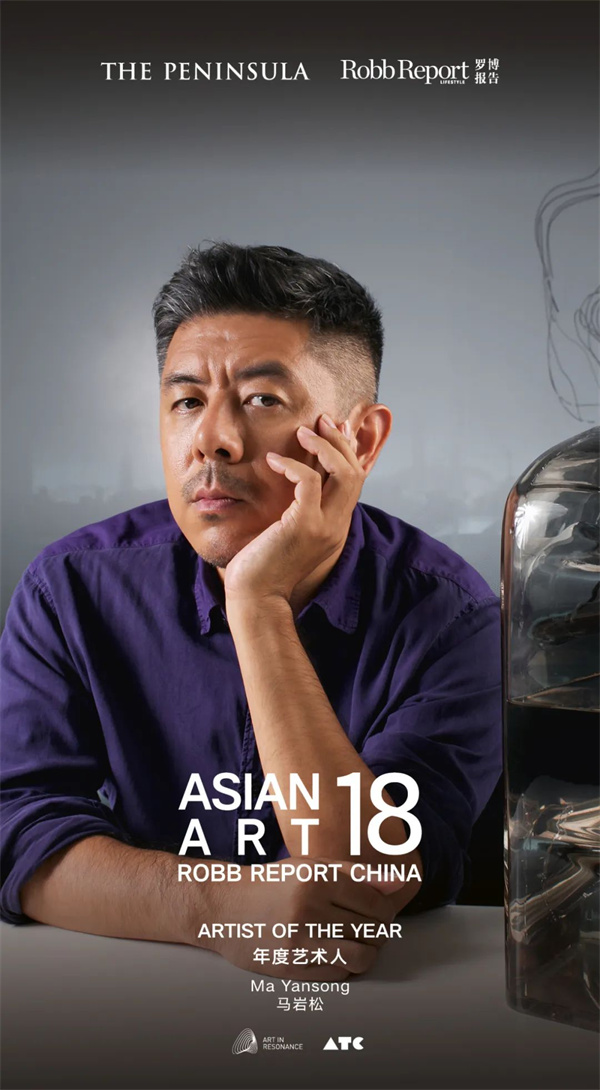

馬巖松

王郁洋

年度藝術策劃人

皮力

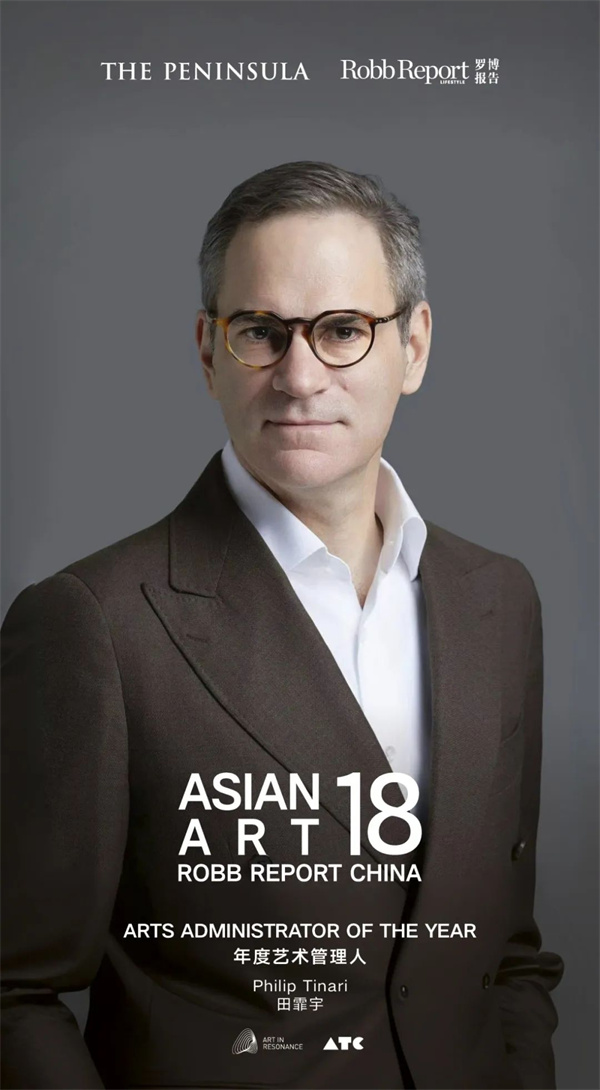

年度藝術管理人

Leeum三星美術館

田霏宇

張子康

年度藝術發展人

柏紀言 Fabien Pacory

常青畫廊

年度藝術發言人

沈奇嵐

王津元

年度藝術贊助人

Audemars Piguet

年度藝術跨界人

孫莉

周力

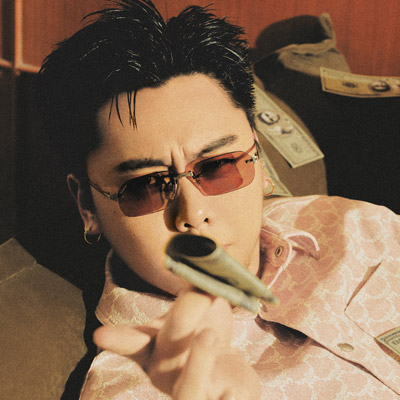

張翰

年度藝術未來人

黃勖夫&謝其潤

金利萍

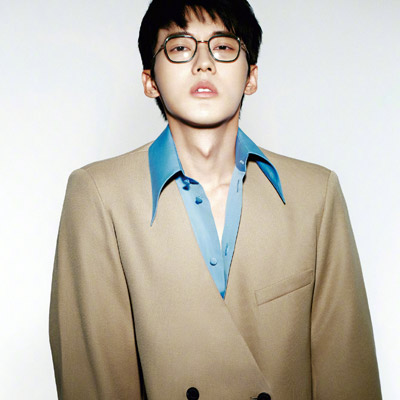

吳俊熹

亞洲全球藝術領袖

劉益謙與王薇伉儷

20世紀90年代初,劉益謙與王薇夫婦已敏銳捕捉到藝術的價值。劉益謙以“買紙”深耕中國傳統書畫,王薇以“買布”聚焦現當代藝術,他們的收藏軌跡從商周青銅器到現當代作品,二人以互補的收藏哲學,構筑起橫跨古今、貫通東西的龐大體系。2012年,這對伉儷以破局者姿態創立龍美術館,構成獨特的“兩城三館”的藝術生態,是目前國內最具規模和收藏實力的私立美術館。

今年上半年龍美術館最重磅的展覽“天地大觀——跨越時光的文明印記”正在展出,此展也是龍美術館開館13年以來,首次以古代器物為主題的展覽,精選約200件(套)從商周至明清的珍貴文物,包含甲骨文、青銅器、玉器、瓷器、佛像、家具等展品,呈現了三千年華夏文明及工藝的巔峰。

獲獎理由:

劉益謙、王薇作為世界級的收藏家,不僅建立了龐大的古今對話、東西相形的藝術收藏體系,同時,他們攜手創立的龍美術館歷經十年持續耕耘,成為中國最具世界影響力的私人藝術博物館。他們長期致力于專業的藝術展覽、研究、收藏以及公共文化教育的傳播。以推動藝術發展和文化傳承為己任,扎根本土的同時,注重古今藝術、東西方文化的對比展示與研究,以全球性的視野呈現視覺藝術的多元性,全面系統地展現中國藝術的輝煌成就和當前世界藝術的新鮮活力。

年度藝術人

安妮卡·易

安妮卡·易,這位韓裔美國藝術家以“感官的生物政治學”為核心理念,在過去十余年間,通過生物學、科技與藝術的跨界融合,重新定義了人類對感知與存在的理解。她的創作始于對材料“易逝性”的迷戀——從細菌、氣味到基因工程改造的生物材料,這些元素不僅挑戰藝術的物質性邊界,更將觀眾引入一場關于生命、衰敗與共生的哲學實驗。

安妮卡·易在2023年啟動的跨學科計劃“元孢子”(Metaspore),旨在將不同背景和學科的先鋒思想家聚集在一起采取行動。今年,UCCA尤倫斯當代藝術中心呈現了她的展覽“另一種進化”。她因為對于文化和生物作用如何塑造感官體驗的探尋,備受國際藝術界的關注。展覽將展出她最新創作的作品以及早期作品的精選,全方面呈現其獨特的藝術世界。

獲獎理由:

安妮卡·易以其專注多感官的藝術創作方法而聞名,她從根本上擴展了藝術作品的概念,將展覽轉化為具體的相遇。藝術家通過氣味、微生物、基因工程等非傳統媒介,徹底顛覆藝術的物質性與感知邊界。她根植于生物學、科技和哲學的細致研究,以獨特的視角感知世界。

馬巖松

馬巖松是首位贏得海外重要地標建筑設計權的中國建筑師,如今被譽為新一代建筑師中重要的聲音和代表之一,他所創立的MAD是當今極具國際影響力的中國建筑事務所。 馬巖松秉持 “建筑是凝固的詩”的理念,以獨特視角、大膽創意,在建筑史上留下深刻印記。

馬巖松探索突破傳統,融合東方美學與未來主義,拋棄常規形制,用流動線條和有機形態賦予建筑生命力。他的作品風格奇幻,打破刻板印象,注重與城市、自然相融,打造富有精神內涵的空間,激發與使用者的情感聯結。他堅信,建筑絕非冰冷的鋼筋水泥堆砌物,而是承載情感與夢想的藝術結晶,正如他秉持的 “建筑是凝固的詩”的理念,這一理念貫穿于他的設計思維,讓他堅決拒絕單純追求形式新奇或簡單模仿。為了實現建筑價值,馬巖松將滿足人的需求作為設計的根本,在追求實用性的同時,不忘賦予建筑深厚內涵,使每座建筑都能講述獨特的故事。

此外,馬巖松還將擔任第19屆威尼斯建筑雙年展中國館策展人。中國館以“容·智慧”(CO-EXIST)為主題,將于威尼斯軍械庫(Arsenale)展館展出。他還參與樂人文紀錄片《狂想之城》,觀者跟隨他走向遼闊的遠方,仿佛進入暫別此刻的平行世界,感受想象力賦予這個世界的尺度和溫度。

獲獎理由:

馬巖松憑借前瞻性思維和創新實踐,為全球建筑領域注入活力,推動建筑藝術發展。在建筑設計領域,馬巖松的學術理念獨樹一幟,其核心在于圍繞建筑與人、自然、歷史的緊密聯系,創造出對未來影響深遠的建筑。他以前瞻性思考,打破自然和城市的邊界,激發人們對未來建筑與生活的美好想象。

王郁洋

王郁洋自2006年起便以“科技與藝術共生”為創作核心,成為中國當代藝術領域極具實驗性與前瞻性的藝術家之一。他的作品橫跨人工智能、生物科技、機械裝置、數字媒體等多重領域,以跨學科的視角解構傳統藝術邊界,重構人類與技術的共生關系。

從2015年上海龍美術館的個展“今夜我為何物”到深圳美術館的“混韻之宇”,再到2024年上海龍美術館的“繪畫”個展,王郁洋始終以“顛覆媒介”與“重塑認知”為創作主線,不斷挑戰藝術的定義與可能。他的創作不斷激起人們對科技世界里的人、人造科技與自然關系的思考。新的審美和形式語言也將持續刺激科技領域的討論和技術升級,為科技與藝術合作提供新的案例和經驗。

獲獎理由:

王郁洋通過創作一直堅持對人類、地球和宇宙關系的終極思考,探索科技時代下人工智能與人類的共生關系。他以未來共鳴中的終極哲思為藝術注入全新動力,拓展科技藝術在視角與表達上的多元維度。

年度藝術策劃人

皮力

皮力,現任中國香港大館當代美術館藝術主管,曾任香港M+視覺文化博物館希克資深策展人及策展事務主管長達11年,2023年轉任現職。他以構建全球化對話平臺為核心策略,致力于將大館打造為連接歷史、城市與當代藝術的樞紐。

在其主導下,大館當代美術館近期聚焦三位女性藝術家——波蘭裔德國藝術家艾莉斯亞·夸德(Alicja Kwade)、中國藝術家胡曉媛和英國藝術家梅芙·布倫南(Maeve Brennan)。探討如何通過材料和物件進行當代藝術的敘事與思考,以及加深對當代藝術中個體的理解,引導觀眾進入藝術家的思維實驗場。

獲獎理由:

大館當代美術館在皮力的引領下成為香港乃至大灣區藝術生態的關鍵節點,既守護當代藝術的批判性,又推動其融入城市生活。同時引領創造開放的全球化藝術環境,促進東西方文化的交融與對話。

年度藝術管理人

Leeum 三星美術館

作為韓國極具聲望的美術館之一,三星美術館(Leeum, Samsung Museum of Art)的名字源于三星集團建立者李秉喆的姓氏“Lee”與“Museum”的創造性融合。自2004年面向公眾開放以來,這座藝術地標始終致力于呈現韓國本土與國際藝術家的古今杰作,其逾15000件館藏跨越傳統藝術至先鋒創作,構建起一場貫通時空的文明對話。

美術館建筑群本身就是一場當代藝術的盛宴,三位世界級建筑大師以截然不同的美學語言,為藝術體驗賦予多維層次。M2當代藝術館由建筑巨擘讓·努維爾(Jean Nouvel)操刀,以先鋒材質與流動空間重構藝術感知方式。常設展中,包含韓國藝術先驅金煥基、白南準、李禹煥,與西方藝術大師形成共振——唐納德·賈德(Donald Judd)、馬克·羅斯科(Mark Rothko)、伊夫·克萊因(Yves Klein),形成東西方藝術史的重磅對話。這種策展邏輯打破了地域與時代的藩籬,使觀者在建筑與藝術的交響中,親歷一場跨越文化的精神漫游。

獲獎理由:

三星美術館不僅是藝術收藏的殿堂,更是建筑美學的實驗場。其融合傳統與現代的策展理念,以及對社會教育與文化傳承的重視,使其成為首爾乃至全球藝術愛好者的必訪之地。更聚焦國際視野,融合更多前沿思維、藝術流派與文化理念。

田霏宇

田霏宇(Philip Tinari)自2011年起擔任UCCA尤倫斯當代藝術中心館長兼CEO,主導UCCA從私人美術館轉型為綜合性藝術集團,構建包含北京主館、北戴河沙丘美術館、上海UCCA Edge及宜興UCCA陶美術館的“四館聯動”模式。

作為中國重要藝術機構的領導者之一,田霏宇在任期間,UCCA已舉辦了70多場展覽和上千個公共項目,每年向超過百萬觀眾介紹中國和國際知名的藝術家及藝術新秀。 目前,UCCA尤倫斯當代藝術中心呈現“安妮卡·易:另一種進化”,以獨特視角帶領觀眾進入她不斷演變、充滿實驗性的藝術實踐;UCCA Edge呈現“艾哈邁德·馬塔爾:天線”,這是沙特當代藝術家在中國首次舉辦的大型機構個展;UCCA陶美術館推出群展“制陶女將火高高舉起”,通過十余位女性藝術家的創作,探索陶器作為“容器型技術”的深層隱喻。

獲獎理由:

田霏宇通過多元化的展覽促進館與館之間、國與國之間的交流,不斷推進藝術生態的發展。同時以學術研究、商業跨界與公共教育多模塊協同,讓UCCA成為全球極其活躍的當代藝術平臺之一。近年來,他逐步推動UCCA館群建立,梳理中國當代藝術史,使中國和世界之間建立更多連接。

張子康

張子康,現任新繹美術館館長。作為中國美術館生態的奠基者之一,他在民營、公立與高校美術館領域均留下深刻印記:2002年創立中國首家民辦非營利美術館——今日美術館(獲0001號執照),開啟民營美術館制度化先河;曾任中央美術學院美術館館長、中國美術館副館長,主導策劃“馬克·夏加爾中國首展”“安尼施·卡普爾”“悲鴻生命——徐悲鴻藝術大展”等里程碑式展覽,推動國際藝術對話。其策劃的第59屆威尼斯雙年展中國館主題展及第三屆新疆國際雙年展,以“文化在地性”回應全球議題,重塑中國當代藝術的國際敘事。

此外,他主持策劃、編輯出版各類文學、藝術圖書千余冊,多次榮獲國家級圖書獎項。著有《美術館》《文化造城》《跨界生存》《藝術博物館》及《張子康》油畫作品集、《張子康——疆域》影像作品集等,并發表百余篇藝術理論相關文章,創作的繪畫作品多次參加國內外重要學術展覽。

獲獎理由:

張子康始終踐行“美術館的核心使命是推動公眾認知”的準則,將展覽轉化為公共議題的討論場域,真正推動了公眾的認知。多年來,他憑借在行業的深厚積累,推動建立可持續的藝術生態,重構文化藝術產業,形成國際效應。

年度藝術發展人

柏紀言(Fabien Pacory)

柏紀言(Fabien Pacory)是中國法國工商會常務副會長、執行委員會成員,長期致力于中法文化交流與科技創新合作。作為中法建交60周年特別藝術展“藝術與新實驗”的制作人,他以跨學科視野推動藝術與科技的深度融合。通過藝術的橋梁,加深兩國人民之間的了解與友誼,共同推動世界文化的多樣性與繁榮。

“藝術與新實驗”落地深圳市當代藝術與城市規劃館,集結中法四位(組)先鋒藝術家——王郁洋、朱莉·納瓦羅(Julie Novarro)、劉佳玉及勞倫斯·格拉芬-斯塔登(Laurence Graffin-Stalten),以“深海技術、可持續性、太空探索”為議題,呈現未來科技藝術的多元可能。

獲獎理由:

柏紀言推動展覽連接生物技術、深海工程等產業集群,匹配深圳科技創新優勢,推動藝術成為產業升級的催化劑。他通過持續推動中法文化藝術的合作與交流,為藝術界的變革與創新注入活力。

常青畫廊

2004年常青畫廊進駐北京798藝術區,成為首批扎根中國的西方畫廊。常青畫廊一直承擔著尤其重要的文化橋梁作用,為中國的藝術愛好者提供欣賞國際藝術大師作品的機會,這些作品多由藝術家們特別為北京空間而創作。

2005年5月,常青畫廊在新館舉行開幕展覽,呈現了來自五大洲的16位藝術家。對于當時在中國的西方畫廊來說,這是一個空前的創舉。自此以后,畫廊開始與多位中國杰出藝術家合作:艾未未、陳箴、顧德新、闞萱、劉建華、莊輝和旦兒,以及世界知名藝術家:帕斯卡爾·馬蒂那·塔尤、安尼施·卡普爾、勞瑞斯·切克尼、丹尼爾·布倫等。

在二十多年的創辦歷程中,常青畫廊為中國本土觀眾展現來自全世界的當代藝術。現在,身處北京798藝術區中心腹地的常青畫廊已經成為一個跨文化交流的重要渠道,引入的多種運作模式開啟了嶄新的發展方向。

獲獎理由:

常青畫廊珍視歷史,視歷史為溝通過去與未來的橋梁,也是建立不同地域人與人交流的根基,所以一直以來,其致力于時代的延續性,渴望參與與書寫承前啟后的當代創意行為的詩篇。常青畫廊通過對畫廊版圖的不斷擴張壯大,為豐富多元的文化資源提供持久養分和對等的交流平臺。歷經深耕,在全球藝術語境中連接過去與未來,激發跨文化交流的新可能。

年度藝術發言人

沈奇嵐

沈奇嵐是哲學博士(德國明斯特大學),集策展人、藝術評論家、文化學者與作家多重身份于一身,以詩性思維重構藝術、哲學與文學的對話。常年活躍于當代藝術領域,關注藝術、哲學與文學間的對話,并于國內外藝術機構策劃多個富有國際影響力的展覽和論壇項目。

她亦是藝術公共性的堅定推動者,為多家國際藝術媒體和藝術機構撰寫專欄和畫冊文章。擔任“保時捷中國青年藝術家雙年評選”藝術顧問,參與“青年藝術100主理人計劃”,為新生代提供國際舞臺。

獲獎理由:

沈奇嵐對于中國當下的社會文化問題始終保持著敏銳的觀察,展開具有啟發性的思考與寫作,對于東西方藝術文化交流、中國當代藝術的發展做出持續的貢獻,為文化藝術領域注入劃時代的豐厚內涵與全新解讀方向。

王津元

王津元是復星基金會榮譽理事長、復星藝術中心主席,以媒體人的敏銳與藝術實踐者的遠見,重構城市與藝術的共生關系。自2016年復星藝術中心創立以來,她主導打造了這一上海核心地標性藝術空間,策劃舉辦30多場國際級展覽,包括安藤忠雄、草間彌生等大師個展,將藝術延伸至城市公共生活。

她主張打破美術館的物理藩籬,以“藝術浸潤生活”,讓藝術吸引公眾參與,在城市生活與藝術的相互關聯中互相影響。同時讓藝術作品延伸至更廣闊的公共空間。

獲獎理由:

王津元打破美術館邊界,讓藝術融入日常生活,讓每個普通人都能感受藝術的溫度。她推動藝術民主化,使藝術更貼近大眾生活。

年度藝術贊助人

Audemars Piguet

瑞士高級制表品牌愛彼(Audemars Piguet)創立于1875年,始終以“制表即藝術”為核心理念,將精密機械與人文美學深度融合。品牌與藝術、流行文化、體育和娛樂等各大領域都有著豐富的對話與交流。

自2013年成為巴塞爾藝術展全球合作伙伴,更推進了與藝術家合作的歷程。愛彼與藝術家KAWS的合作計劃,讓品牌對文化世界有著更熾熱的好奇心,并將持續不斷地與之深入交流。多年來,愛彼與不同領域的杰出人物締結合作關系,包括藝術和流行文化界,借此激發創意、打破常規,進而思考高級制表在現今世界的意義。

獲獎理由:

愛彼的高級制表就如同一門藝術。它致力于傳遞藝術的魅力,發展與當代藝術家的合作。它以藝術為橋梁,讓品牌與人文創意深度共鳴。

年度藝術跨界人

孫莉

孫莉是成都A4美術館館長,以“新美術館實踐者”視角重構藝術與城市的關系。2024年,她帶領A4美術館斬獲聯合國教科文組織(UNESCO)與國際建筑師聯盟(UIA)聯合頒發的“全球最美博物館”獎項,成為榜單中唯一的中國機構及最小體量的改造項目。自2008年成立以來,她將A4從單一美術館擴展為文化集群:推動西南藝術生態,舉辦80多場展覽,合作500位藝術家、40位策展人及28家國內外專業機構。

其中,A4X藝術中心(A4X Art Center)一直在激發藝術、時尚、設計之間的跨界創意。A4國際駐留藝術中心(A4 Residency Art Center)通過藝術創作拉近社區、居民之間的關聯,探索在地文化和國際合作,堅持對青年藝術家的扶持。其秉持“用藝術連接人與人,激活創造力”,更新“新美術館實踐者”的方向。

獲獎理由:

A4美術館至今發起近2000場活動,覆蓋國內外超過50萬觀眾,孵化1000余位核心共創伙伴及創造者社群成員。“世界最美美術館”用藝術連接人與人,重塑城市精神。

周力

周力作為中國當代藝術領域的代表人物,其創作以抽象繪畫、雕塑裝置為核心,融合東方哲學與西方現代藝術語言,探索生命、自然與時間的永恒主題。她的作品以線條、色彩和空間為媒介,呈現對生命輪回、個體記憶的深刻思考。

在藝術跨界方面,周力以寶格麗Serpenti系列白色18K金鑲祖母綠項鏈為靈感,創作雕塑《蛻變——生生如環》,通過銜尾蛇的環形結構呼應“生生如環”系列中的東方哲學理念,將蛇形圖騰轉化為“生命循環與重生”的視覺符號,在全球語境中構建起一座貫通古典哲學與當代視覺經驗的“氣韻之橋”。

獲獎理由:

周力以敏銳的美學洞察與廣博的人文關懷,探尋生命藝境。她的跨界,不僅源于其作品的美學高度,更是串聯起品牌的經典符號與當代文化命題,成為文化價值共創的典范。

張翰

張翰,中國內地男演員。從影以來,共出演30余部影視作品,受到了廣大觀眾的喜愛。

藝術品收藏是歷史文化的傳承和生活藝術的融合。生活中的張翰也喜愛藝術品的收藏,希望能將其收藏的藝術品與喜好藝術的朋友一同分享,推動藝術與多層領域的對話,拓寬藝術表達的邊界,激發新形式的美學體驗,促進不同領域知識共享,推動文化創新。

獲獎理由:

張翰在用行動證明,藝術的生命力源于對未知領域的探索與真誠投入。他秉持藝術熱愛,穿透熒幕,不設限。

年度藝術未來人

黃勖夫 & 謝其潤

X美術館由黃勖夫、謝其潤兩位90后創立。自創立以來,以年輕視角聚焦新生代藝術家及多元文化,在展覽策劃、組織公共實踐項目、推廣藝術、學術交流等多個維度持續探索,旨在通過多元化的藝術實踐,引導更多年輕人關注藝術、收藏藝術。

X美術館關注多元媒介和多元學科背景的創作者,著眼于文化藝術的未來,并以多樣空間形式連接各個國家地區的新生代藝術家,并與所在城市社區共同發展,通過物質與非物質文化的收藏和闡釋促進觀眾的分享和交流。目前,X旗下項目包括位于北京東壩郎園Station的X美術館、上海前灘太古里的The Pool by X Museum藝術空間、X Vitrual數字藝術平臺、X收藏展、X美術館三年展等。

獲獎理由:

X美術館始終致力于研究和推動中國當代文化,鼓勵年輕一代關注和參與藝術生態的構建,增加藝術市場的活躍度和吸引力。它以千禧一代獨到的視角為基石,研究和推動中國當代文化與國際交流。

金利萍

沒頂畫廊2014年成立于上海,由當代藝術創作及策劃平臺沒頂公司發起創辦,致力于推廣優秀的藝術家和項目活動,推動當代文化的發展與國際交流。自成立至今,畫廊已為新銳藝術家和知名藝術家舉辦展覽,培育具有天賦的年輕藝術家,并積極參與國際對話,活躍于中國及國際當代藝術舞臺。

2024年,沒頂畫廊策劃了10場藝術家個展和個人項目,以及兩個群展,參展藝術家以80后、90后為主。沒頂畫廊所策劃的展覽不僅注重實驗性和探索性,也特別注重與青年藝術家的合作,并取得優異成果。

獲獎理由:

金利萍作為沒頂畫廊創始人、總監,是青年藝術家成長的核心推手。她致力于發掘鮮活、新興藝術力量,并不斷勾勒著未來藝術版圖。

吳俊熹

作為藝術與創意科教基金會(ACSE)創始人,吳俊熹以跨學科協同為引擎,推動藝術與科技、設計、教育等領域的深度共振。2024年,他深度參與推動中法建交60周年文化交流展“藝術與新實驗”,為跨界設計師搭建藝術探索的實驗場。

同時,吳俊熹致力于支持藝術家的突破性創作與展示,制定可持續發展的扶持計劃,并通過國際刊物出版等形式,推動藝術與社會實踐的緊密結合,賦能個體在科技時代下的審美成長。他將前沿議題轉化為公共對話,在突破性創作支持、可持續生態構建、社會美育實踐方面都有著對藝術強而有力的社會觸達。

獲獎理由:

吳俊熹推動藝術創新項目的教育實踐以及社會各界對藝術創新的支持,為全球藝術與科技、設計、創意及教育的跨界融合注入強勁動力。

出品人:邢麗 / 監制:Lenny / 內容統籌:孫潔 / 撰文:Jessie / 海報設計:劉艷