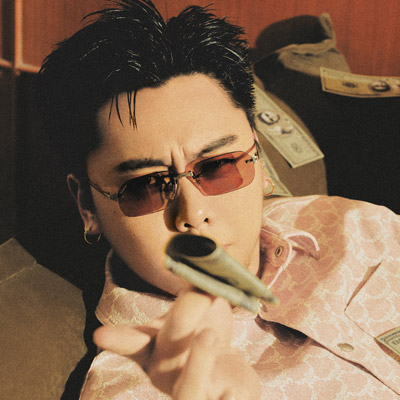

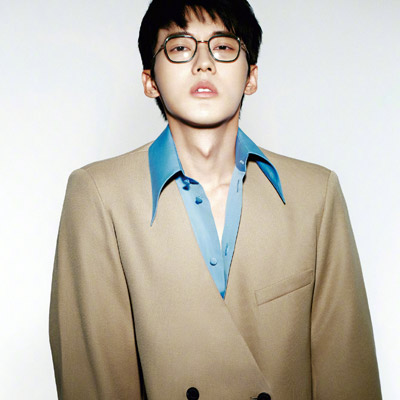

請用三句話來介紹您自己,讓讀者快速get吳笛笛是誰,好嗎?

吳笛笛:我躲在“吳笛笛”這個名字下體驗這個世界;我依靠“吳笛笛”以及藝術作為路徑建立和這個世界的關系;我改變“吳笛笛”并被“吳笛笛”改變。

2015年,吳笛笛在尼泊爾寫生

2024是繁忙的一年嗎?這一年總共產(chǎn)出了幾件新作?最新的一幅是?

吳笛笛:2024年的確是我最繁忙的一年:3月完成個展《寂靜處寂靜》;9月到11月在時代美術館舉辦個展《狹窄的四季》;秋天又開始著手準備現(xiàn)在正在香港的個展《非常尋常》。

我的畫跨時特別長,不太好計算時間,如果按簽名來說,2024年應該是八、九件作品吧。今年展覽上最新的作品是《XXX》。

吳笛笛亞洲藝術中心個展:《寂靜處寂靜》

吳笛笛時代美術館個展:《狹窄的四季》

吳笛笛香港個展:《非常尋常》

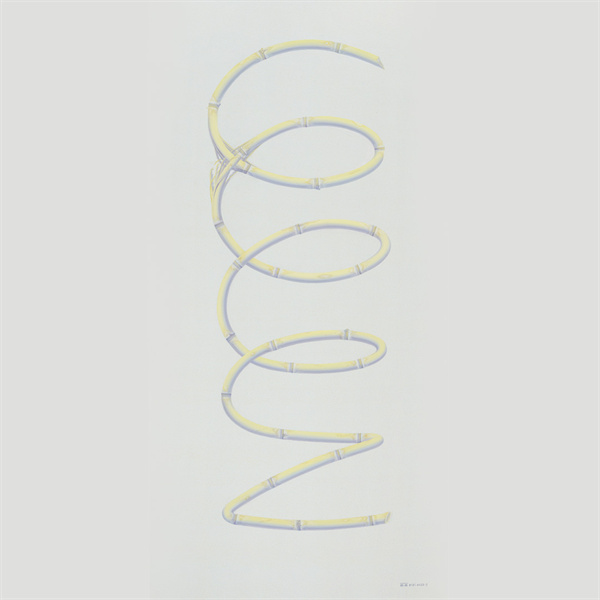

吳笛笛作品:《XXX》

傳統(tǒng)人文意境中的竹子、大自然中的竹子、您筆下的竹子,這三者各有什么獨特的筋骨?又有什么相通的靈韻嗎?

吳笛笛:傳統(tǒng)的竹子是呈現(xiàn)了中國文人的精神世界,它承載著中國文人對最高人格的集體精神想象,構建了中國文人的精神編碼,是其精神的活態(tài)基因庫。

大自然里的竹子喜歡南方溫潤潮濕多雨的氣候,有著大家熟悉的身姿,不枝不蔓,虛空其里,節(jié)節(jié)分明向上,也有著人們看不見的龐大根系支撐著它的筆直縱向伸向天空。其竹筍還有著驚人的迅猛速度,長成后可剛可柔,強度重量比極高且韌性優(yōu)秀,還是亞洲最早的建材。而在民間,特別是南方,竹作為“器”廣泛運用,早已滲透于日常生活的方方面面。

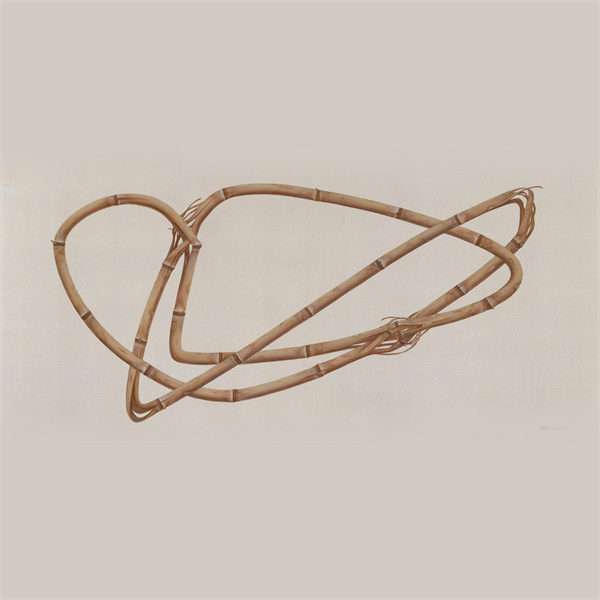

我畫的竹子首先去掉了其枝葉只留下主干,讓其彎曲翻轉(zhuǎn)形成各種大自然里沒有的形態(tài),以極精微的描繪技法結(jié)合表意性的抽象形式共同傳達。它對應的是當下人現(xiàn)實的處境,通過個人建構的視覺隱喻,形成既熟悉又陌生、既合理又荒繆的,非理性的社會景觀。

吳笛笛作品:《未解之謎》

吳笛笛作品:《自我限度》

吳笛笛作品:《被忽略的邏輯》

吳笛笛作品:《∞》

吳笛笛作品:《秘密意志》

在繪制手稿時,長長的竹子來回折疊盤旋交錯形成的無始無終的循環(huán),是意隨心動一氣呵成的,還是精細設計反復構建的?

吳笛笛:創(chuàng)作像是對生活的反芻,想表達的東西會在“自己”的腔體里發(fā)酵,當感受意向越來越明確,到了如鯁在喉的時候就會動筆,但可視化的過程終是困難重重,其間感性和理性交織作用,感覺不斷地被呈現(xiàn),被選擇,被推翻,被校準……所有藝術的核心都是“轉(zhuǎn)化”,都是從無到有,肯定是不容易的。

以青苔石為主體的作品,是在傳遞一種“一石一世界,青苔即眾生”的世界觀嗎?會為了創(chuàng)作特意去培植、觀察青苔嗎?觀看青苔時有沒有得到過不一樣的心靈高峰體驗?

吳笛笛:青苔作為最早登陸地球的植物(約4.7億年前),它以貌似最卑微的方式生存,卻改變著“永恒"——通過緩慢的生化作用分解巖石,將無機物轉(zhuǎn)化為生命基質(zhì),青苔在石頭上的生長如同無意義宇宙中的自發(fā)創(chuàng)造,對抗熵增定律。盡管最終巖石會風化、青苔會死亡,但青苔從始至終以最努力的方式蓬勃綻放。青苔的生物結(jié)構樣態(tài)有的像人類定義的灌木,有的像人類定義的浩瀚的雨林……其形態(tài)非常相似,而對于微小的生物它們又何嘗不是?它給我?guī)韽奈⒂^到宏觀的視角轉(zhuǎn)換。就像項飆老師所說“把自己作為方法”。理論從來都是鏡像,自己的生命雖然微小,卻是可觸的真實。在這個互聯(lián)網(wǎng)建構的全球一體化的世界,我們既是微觀情感的觀察者,又是宏觀議題的參與者;既能深入個體經(jīng)驗的肌理,又能將其轉(zhuǎn)化為普遍性議題的表達。這種雙重身份帶來的不是割裂,而是一種疊加態(tài)的創(chuàng)作維度。

家里有很多的青苔石,大多是自己去到各種地方撿的,也有朋友送的。在這里青苔與石頭共同構成知覺現(xiàn)象學中的"交織"(chiasma),石頭也因青苔的棲居而“世界化”。

吳笛笛藝術作品

作品的底子常常要做四、五十遍,用彩色小點一層層地去累積、疊加,這個過程會略顯枯燥嗎?還是也樂在其中?打底的時候會進入物我兩忘的境界嗎?

吳笛笛:做底子雖然重復,但不枯燥。從某種程度上講我還挺享受這種狀態(tài)的。創(chuàng)作是對意義的追問,看似機械性的重復做底像是對此的一種抵抗。把自己放入其中,只剩下“做”本身。此刻只需要保持呼吸,平和心境,去除雜念,甚至不去想它最終會怎樣,有些像做瑜伽,把所有意識集中在當下,當下即全部。有些像禪宗的“平常心是道”。

工作中的吳笛笛

去年的“寂靜處寂靜”個展中,《確鑿的事實》這幅作品是翻折的狀態(tài),能否講講這個設置的想法?

《確鑿的事實》是用“圓”作為母題的一個嘗試性研究。“圓”是一個確定的字眼。用柏拉圖在《理想國》里的邏輯,圓只是一個理念性的存在。它在現(xiàn)實中會被表現(xiàn)為不同的“像”,解構、拓展、折射……這件翻折作品上是一個用圓規(guī)畫成的接近絕對意義上的圓,但它的基底變了,物質(zhì)層面的翻折使得平面上的它被質(zhì)疑,無論“是”與“非”,它都是確鑿的事實。

吳笛笛作品:《確鑿的事實》

會考慮更立體的呈現(xiàn)方式,甚至用實物竹子、藤蔓、石頭來做藝術裝置嗎?

吳笛笛:剛剛和陶磊一起做了一個大型的裝置作品叫《竹煙》。在《竹煙》中,我選擇使用真實的竹子作為媒介,正是希望利用它們的此種物質(zhì)性。當幾十根竹子被重新組合成裝置時,它們既保持著個體的筆直,又在空間中煙花般綻放,以“爆竹”編織出新的關系。竹子的中空結(jié)構讓它們既能承受壓力又保持輕盈,實現(xiàn)了沉默與爆發(fā)的交織,通過裝置的空間營造,我希望觀眾不僅能看見竹子的特質(zhì)帶來的特有形態(tài),更能感受到它們作為生命體所散發(fā)的能量場。弧的連續(xù)不斷交錯,還契合了西方教堂里拱頂?shù)男沃疲尸F(xiàn)“精神的棲所”的意向。

吳笛笛作品:《確鑿的事實》

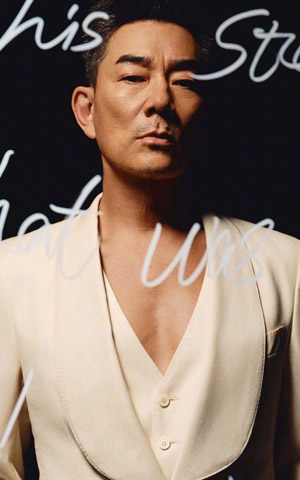

剛剛結(jié)束的香港個展叫做《非常尋常》,可以分享一下這個名字的由來嗎?

吳笛笛:我這次香港個展題目叫“非常尋常”。指向我的作品總借熟悉之物展現(xiàn)謬論。尋常之所以尋常,正因其持續(xù)在場而自我隱匿。在此看來“非常”是對尋常的突圍。當某物以"非常"形態(tài)呈現(xiàn)時,恰是召喚我們對其"尋常"本質(zhì)進行還原。《齊物論》中“道在屎溺”也有這個意味,最高的"非常"之道,恰恰寓于最"尋常"之物。終極超越性(非常)即內(nèi)在于日常性(尋常)之中。這也是詩意的重要性,“在日常中發(fā)現(xiàn)未曾發(fā)現(xiàn)的”,它讓我們不斷地發(fā)現(xiàn)世界。

2025年3月 香港《非常尋常》個展

您的先生陶磊是知名建筑師,《幾何山水》和《空院》是您二人合作的作品。能否介紹一下合作中的分工?油畫和建筑,有互相啟發(fā)之處嗎?未來還會合作何種類型的作品?

吳笛笛:《幾何山水》這件作品是我們第一件合作作品,大致方向確定以后,他會先用3D建模,然后我們一起裁木板進行粘貼,形體完成后我再用宣紙刷上漿糊,一層一層覆蓋,再用水墨蘊染,勾畫。

吳笛笛 & 陶磊作品:《幾何山水》

《空園》是我們參與的廣東南海的公共藝術項目,我們一起先實地考察,測量地面以及樹木之間的間距,根據(jù)實地的地貌推敲作品所要呈現(xiàn)的形態(tài),希望它以混凝土的材質(zhì)流淌在樹木之間,也是先建模,然后他帶施工隊去現(xiàn)場駐扎施工。我倆本科都是中央美院設計系的,我是視覺傳達專業(yè),陶磊是設計系里的建筑專業(yè)(當年還沒有獨立出來)。所以我和陶磊是同學,設計系的基礎課是一起上的,比如譚平老師和滕非老師都是當時我們的主課老師。我們的教育背景讓我們在創(chuàng)作方法路徑上有很多共通之處,所以合作比較有默契。這次剛剛完成的《竹煙》也是我們的合作作品。

吳笛笛 & 陶磊 作品:《空園》

在家和工作室的綜合體“自宅”中,有您作品中經(jīng)常出現(xiàn)的主角:竹、石、鳥嗎?

吳笛笛:我家有竹林,有大大小小很多各地尋來的石頭。竹林里會藏著很多的鳥,早上時常會被鳥鳴喚醒,更震撼的是春夏秋三季,竹林里每天下午5:00左右就會忽然喧起鳥兒的大合唱,最美的多聲部交響樂從不失約。鳥的種類很多,有喜鵲、麻雀、翠鳥、啄木鳥,還有很多不知名的鳥,我們在園子里埋了一口裝滿水的石槽,總能看到鳥兒在那喝水。每逢初冬家里的柿子樹就會結(jié)滿金黃色的柿子,我們會把絕大部分留在樹上作為給鳥兒的禮物,這個季節(jié)鳥兒的食物會很少,所以能看到它們呼朋喚友來享受盛宴的歡愉,大概可以持續(xù)一周的時間。

2013年 吳笛笛工作室

2019年 吳笛笛工作室

2022年 吳笛笛工作室

2023年 吳笛笛工作室

懷孕期間記錄世間萬物和家中點滴的黑皮日記本,在孩子10歲送給他時,他的第一反應是什么?和您的預期一致嗎?

吳笛笛:我懷孕時找來一個黑色日記本,寫下了“你來自無限”,用畫和文字記錄各種點滴。當孩子十歲生日送給他時,他的第一反應和我的預期還挺不一樣的……看似特別平靜。后來想想他可能是早已習慣了我們平時的交流都是非常即興而細節(jié)化的。他可能更知道我喜歡什么,會經(jīng)常給我采花,爬山會用各種植物給我編花環(huán),編項鏈,編戒指……也會給我撿昆蟲,撿石頭,可能我們早已建立了一種屬于我們的日常。

兒子在山里不同時間給吳笛笛做的花環(huán)

您曾癡迷于洞窟和壁畫藝術,各個朝代不同時期的幾乎都看遍了。會和孩子一起重新踏訪那些洞窟嗎?此生一定還會再去一次的洞窟是哪里?

吳笛笛:這是一個迷人的系統(tǒng),是中國文明的重要部分,也連接著西方古代文明。上個月我回美院參加了導師袁運生先生的二十五周年教學匯總展“尋跡”研討會,我做了一個以自己從洞窟寫生到現(xiàn)在的作品演變過程為切入點的主題分享。我想我是受益者,也應該是接力者。

袁運生教學研討會

我去年八月和同事(趙晨老師、李賓老師)帶中央戲劇學院舞臺美術系學生去山西考察也帶孩子去了。我們一起去了佛光寺、晉祠、天龍山、南涅水……他在畫它們的時候比我想象的更為專注。應該說對我影響最大的是克孜爾石窟和敦煌石窟,今后肯定會帶孩子去的。

吳笛笛帶孩子在山西考察

“藝術是希望的最高形式”是您很喜歡的一句話。您有哪些希望是寄托在藝術作品中的?

吳笛笛:太多了。《親密關系》,誰也逃脫不了的《共同體》,面向理想的《理想主義的花朵》,不要浪費《天賦里的繁榮》,《X》對角色的多樣性疊加以及對未來的期許,藝術不提供答案,或許只是希望的一種形式。

吳笛笛作品:《共同體》

吳笛笛作品:《天賦里的繁榮》

多年前,在創(chuàng)作的迷茫期,您曾畫過一幅自畫像:自己背著空的包袱一座山一座山地走,也不看風景,只是走路而已。如今回望那時的自己,想對那個自己說什么?想為那個自己的空包里添些什么嗎?

吳笛笛:那時候的自己為了去到幻想中的、未知的目的地,低頭走路不想看風景也看不見風景。現(xiàn)在覺得路邊一切皆為風景,只要有生命力的涌動皆為美景。

如果給那時的自己添一樣東西,我希望添一雙視力表上最好的眼睛。

2003年 吳笛笛隨研究生導師袁運生先生新疆克孜爾考察

未來10年,請說出三個想實現(xiàn)的目標。

吳笛笛:我想放下目標,保持自己的盲目性,讓一切自然發(fā)生。

2007年 吳笛笛在麥積山

給我們講一個自己的親身小故事吧,以前從來沒對公眾講過的,您認為對讀者來說,有意思,或有助益的,又或者,僅僅是您想講的。

吳笛笛:說說全家一起“造園”的故事吧。

我家園子里除了樹以外,所有的小灌木都是從野山上移回來的。

一開始就想著花圃里的花草太過人工化,缺乏生機,沒有和大自然對抗的形態(tài),沒有風骨。于是我們就在車上長期備了小鏟,想著偶有爬山的時候,如果遇到心儀的就可以帶回來。小的植物還好,只需要上山下山多跑幾趟就行。

沒想到姿態(tài)古雅的灌木一般都在山頂。于是我們先派孩子下山拿上小鏟子和塑料布,然后避開根系挖土球。比如枝冠為直徑1.2米左右的照山白,它的土球能達到1米左右,重量且不說,最大的挑戰(zhàn)是保護其所有的枝條在下這種幾乎沒路的野山時不受一點點損傷。于是下山就是各種狼狽了,依靠不同支點挪動,抬、拖、拽,連滾帶爬,能用的動作都得用上。也就是這個時候,全家才會共同深刻體驗齊心攜力的重要性。

每次在綠葉擠滿的車廂里大家都會特別開心,到家后無論夜里幾點,首要任務就是將它種上:第一步找位置,這和畫畫的構圖很像;然后再考慮其所需的陽光,放下土球再調(diào)整角度;最后填土,澆水。于是園子里有了三棵照山白、一棵一米高手指粗的小松樹、三十三株玉竹、二十三株黃精,還有若干不知名的植物和青苔……

現(xiàn)在想來,那些全家一起護著植物狼狽下山的瞬間,也許和最終這個園子呈現(xiàn)出來的樣子一樣重要——造園從來都不只是造園

采訪:李軼群

運營:王淼

外聯(lián):金璐

設計:胡枚

圖片:受訪人提供