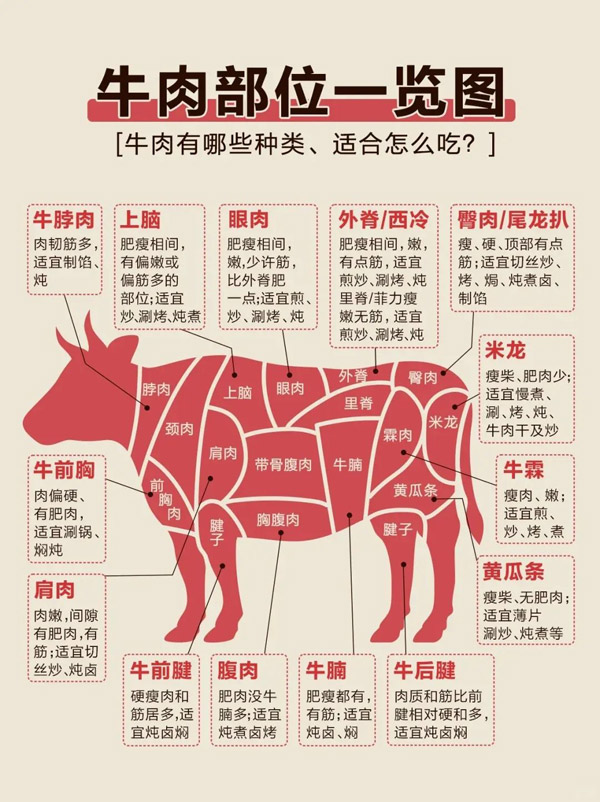

有的網友笑稱,在順德,只要會開火就能開飯店,這份對食材的自信體現在四處可見的“牛肉火鍋店”里,飯店墻上展示著“全牛分解圖”:脖仁(牛頸肉)涮3秒、五花趾(牛后腿腱子肉)涮8秒、胸口油(牛心脂肪)煮3分鐘。案板旁掛著一張泛黃的《庖丁解牛圖》,標注著牛的36個可食用部位。

“牛展(牛腱)要逆紋切薄片,牛骨髓需用吸管嘬著吃。”老板們個個刀光如練,將一塊牛舌片成透光的蝴蝶狀。“這么漂亮的吊龍牛肉我們來清水打邊爐,慢慢浸佢,慢慢嘆佢,再加上靈魂姜蔥豉油。好,有得食!”

這種精細化的食牛文化,源自順德人對“鮮”的偏執。大良金榜街的“細妹牛雜”,凌晨三點開始燉煮牛腸,只為趕在早市前讓牛雜吸飽八角、草果的香氣;而容桂的“松記清水打邊爐”,則用山泉水做鍋底,僅靠牛肉本身的鮮甜征服食客。紀錄片《尋味順德》曾拍攝過一場“牛肉品鑒會”:五位老饕蒙眼辨識不同部位的牛肉,最終勝出者憑一片吊龍肉的口感差異,準確猜出了牛的年齡與飼養地。

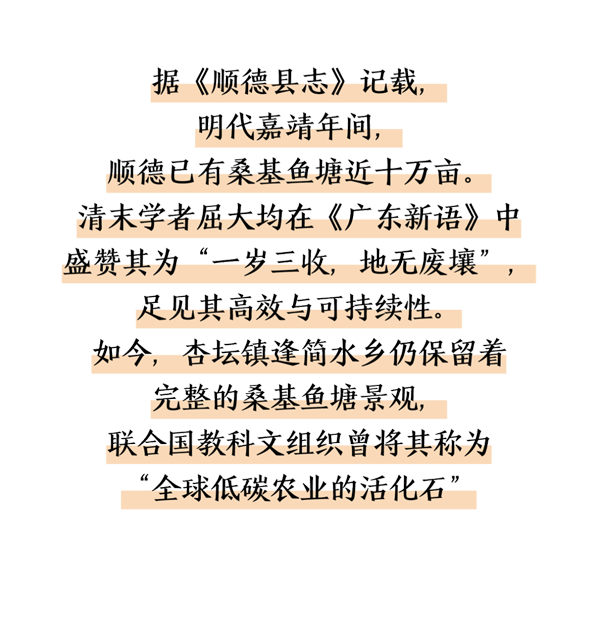

順德人常說:“魚塘是廚房,桑葉是錢糧。”這片珠江三角洲的沖積平原上,自宋代起便發展出“桑基魚塘”的生態模式:塘中養魚,塘基種桑,蠶糞喂魚,塘泥肥桑。這一閉環系統不僅孕育了富饒的物產,更塑造了順德人“物盡其用”的飲食智慧。

這種生態智慧深刻影響著順德人的餐桌。近年來頗為流行的順德桑拿菜,正是順德人烹魚技藝的集中展現——直接將蒸鍋端上餐桌,將魚和各種食材放入鍋中,借助蒸汽將其蒸熟。憑借對食材新鮮度的敏銳把控與對火候時間的精準拿捏,使得肉質保持鮮嫩滑爽,宛如做了一場“桑拿”。

同樣,這種對食材本味與自然饋贈的珍視,也貫穿于他們對食材來源與處理方式的每一個細節之中:勒流鎮“黃連大頭華燒鵝”的老板劉紹華,每日清晨驅車至魚塘挑選黑棕鵝,只因塘邊散養的鵝以魚蝦、桑葉為食,肉質格外緊實。而容桂老字號“豬肉婆”的招牌菜“魚面”,則將鯪魚肉反復摔打至起膠,揉入陳皮絲后手工擠成面條,魚骨則熬成濃湯——一條魚從肉到骨,分毫未廢。

《舌尖上的中國》導演陳曉卿曾在拍攝筆記中寫道:“順德廚師的刀下沒有邊角料,只有未被喚醒的滋味。”紀錄片中,廚師歐陽廣業將一條草魚分解為十二道菜:魚皮涼拌、魚腸煎蛋、魚骨椒鹽、魚肉打蓉制魚腐……而天下最會烹飪塘魚的,莫過于順德人。

在順德街頭,一口口黝黑的砂煲在炭火上滋滋作響,臘味、黃鱔、田雞的油脂滲入絲苗米中,鍋底結出金黃焦脆的鍋巴。煲仔飯的江湖沒有秘方,只有對火候的執念:大火逼出香氣,小火慢煨入味,離火前淋一圈豉油,蒸汽瞬間激發出鑊氣。

在嶺南某地傳統食肆聚集區,一家經營砂煲飯數十年的老店始終保持著獨特的烹飪儀式。三口炭火爐灶前,經營者遵循著代代相傳的"三時三刻"法則:“新煲要先用米漿養三天,否則會偷走飯香”,米需要經歷三刻鐘的浸泡蘇醒,煨煮過程中每隔固定時段旋轉砂煲,讓熾熱的炭火在陶土器皿表面走出均勻的環形軌跡。盡管炭火成本數倍于現代燃氣設備,但順德的煲仔飯老板們堅信躍動的火焰能賦予米飯不可復制的味道。

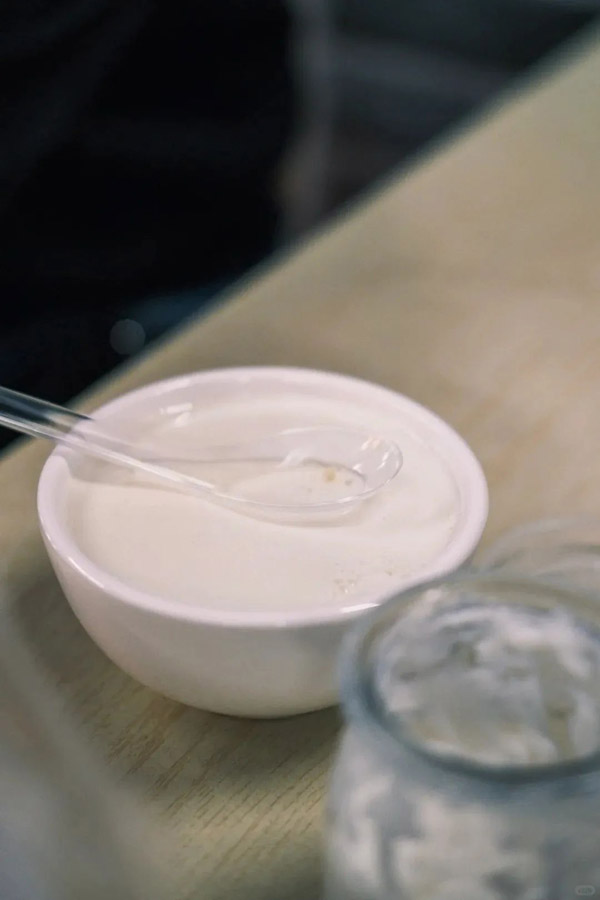

若說煲仔飯是順德的“俗”,那么雙皮奶則是它的“雅”。

2023年,順德民信老鋪的“雙皮奶制作技藝”被列入廣東省非物質文化遺產名錄。這一碗凝結著水牛奶脂的甜品,表層微皺如絹,入口絲滑如綢,成為順德人“以食載道”的縮影。

民信老鋪的百年傳承中,雙皮奶的配方始終遵循古法:將脂肪含量高達8%的水牛奶煮至微沸,凝出第一層奶皮,倒出牛奶混合蛋清后回碗復蒸,形成第二層更醇厚的奶皮。這一工序看似簡單,卻暗含對火候的精準把控——正如順德人對生活的態度,“慢工出細活,急火難成味”。

當珠三角的工廠流水線以秒為單位運轉時,順德人依然堅持用三小時熬一鍋牛骨湯,用四十年練就“一刀解全牛”的手藝。

2014年,順德獲評“世界美食之都”,評語中特別提到:“這里的美食文化,體現了人與自然的可持續共生。”從對食材的極致追求到雙皮奶的非遺技藝,順德人用食物詮釋了一種獨特的生存哲學:在工業化狂奔的時代,他們選擇以慢制快,用食物的溫度對抗效率的冰冷。

正如民信老鋪第四代傳人所言:“我們的雙皮奶要等兩小時,但客人愿意等,因為有些東西,機器永遠替代不了人的手感。”在這座連牛都要為美食獻身的城市,所有人卻因一口吃食學會了慢下來——或許,這正是順德給現代文明的一劑解藥。

(本文部分歷史背景及數據參考自《尋味順德》紀錄片、民信老鋪非遺申報資料及順德地方志。)

撰文 | 維依、 圖片 | 廣東發布、順德美食、嬉游、那一座城、Tracy姑娘(侵刪)