年輕人狂熱打卡的新“穿越”地——清明上河園,這里青石板路的接縫處,仿佛正滲出北宋東京城的微雨。這里,張擇端筆下的《清明上河圖》被賦予了呼吸與體溫,在春風里迎來它的鼎盛——年接待游客量突破800萬人次,全國各地慕名而來的人們重新敲響了汴梁的晨鐘暮鼓,鑄就了傳統(tǒng)文化景區(qū)破繭重生的標桿。

1998年10月,當?shù)谝粔K基石埋入開封西北隅的土地時,少有人預見這幅“活起來”的千古名畫會成為中國文化旅游的現(xiàn)象級作品。張擇端筆下的虹橋舟楫、孟元老《東京夢華錄》里的市井喧囂,不再僅是傳說中的藝術作品,而是即將在六百畝土地上磅礴鋪展的血肉之城。

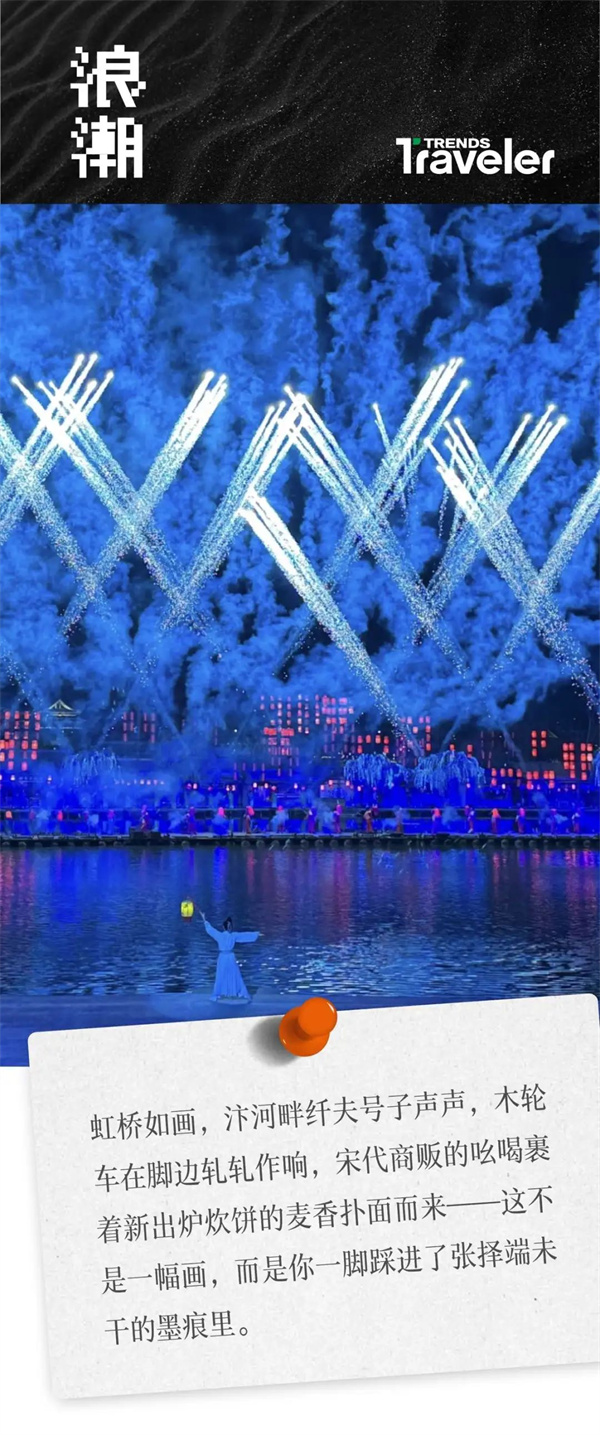

當你踏上這片土地,便已踩在了歷史的斷層之上。園區(qū)以“近乎考古級的精度”將畫中場景復原:汴河兩岸綠柳垂拂,虹橋上的行人摩肩接踵,纖夫的號子聲穿透水霧。空氣里,新烤炊餅的焦香、汴河水的微腥氣息、遠處勾欄瓦肆飄來的絲竹斷片……所有感官都被北宋的煙火氣裹挾——“我們不是建造主題公園,而是‘復活一座城’”,景區(qū)管理者這樣詮釋核心理念。

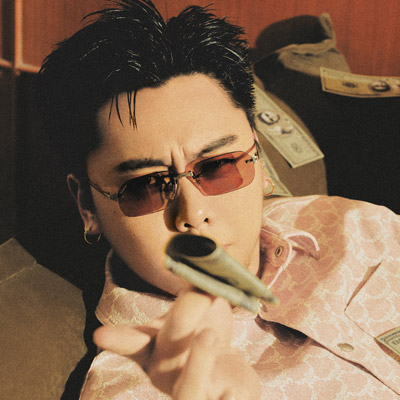

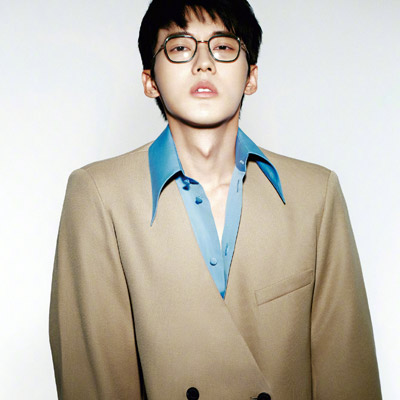

無需劇本,歷史自有其鮮活的注腳。漫游在清明上河園,你會遇到衣衫襤褸的“小乞丐”端著破碗穿行街巷,愁眉苦臉的表情引得游客忍俊不禁——那是曾因游客“愛心投喂”而火上熱搜的網(wǎng)紅NPC,沒有固定劇本的即興表演,成為連接古今的橋梁。走在虹橋上,周圍“商販”用汴梁官話吆喝著“冰雪甘草湯”,紫蘇飲在青瓷盞中漾開漣漪,恰如《東京夢華錄》記載的夏日“飲子攤”再現(xiàn)。

再往前走幾步,忽聽到銅鑼一響,街頭頓時喧騰起來——兩個身著囚衣、頸掛木枷的“犯人”在衙役的押解下“游街示眾”,一邊還要高聲認錯,引得路人圍觀拍照。有人一本正經(jīng)地扮演,有人憋笑不住,滿街都是嬉笑與快門聲交織的熱鬧;巷子口,一家“賭坊”熱火朝天,身穿綢緞的“老板”正揮著紙扇招攬生意:“來來來,猜大小,贏了銀子就歸你!”圍觀游客早已被這股市井氣勾住了魂,紛紛掏出游戲籌碼下注,笑聲夾著惋惜與驚叫此起彼伏。

在這里,演與不演、看與被看,從來沒有清晰的邊界。你也許只是從虹橋上路過,卻可能在轉(zhuǎn)角就成了故事的配角——這或許正是清明上河園最動人的地方:它不需要你“相信”,只需要你“參與”。

“像做了一場很長很長的夢。”遠道而來的網(wǎng)友在自己的社交媒體上感嘆。這場夢里的眾生相:有人笑著在戲臺前排隊點茶,有人站在虹橋下等一場暮雪,有人干脆脫了鞋坐在河邊的青石板上,任夜色一點點將自己包裹進宋人的日常。這張畫卷,便是靠這些沉默的注視、帶著情感體溫的參與,才真正活了起來。此刻,你不是看客,而是這幅畫的補筆者。

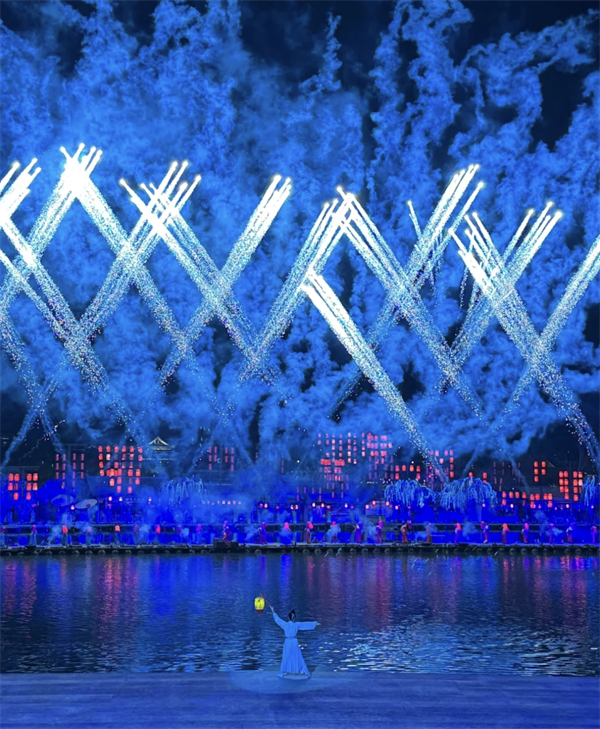

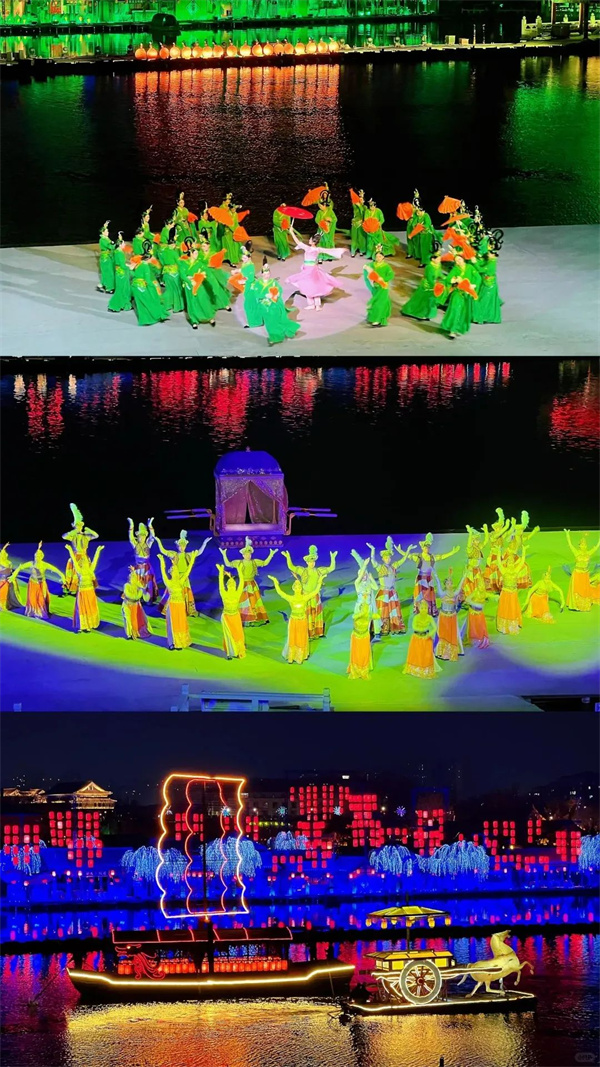

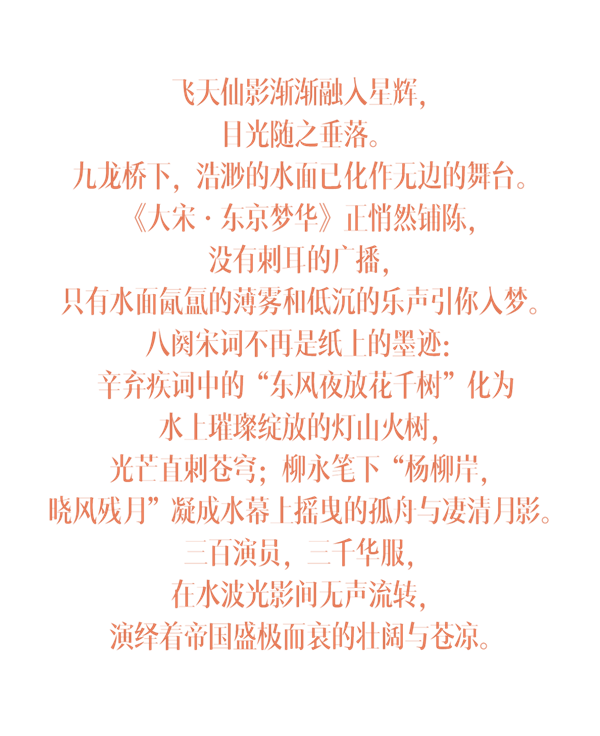

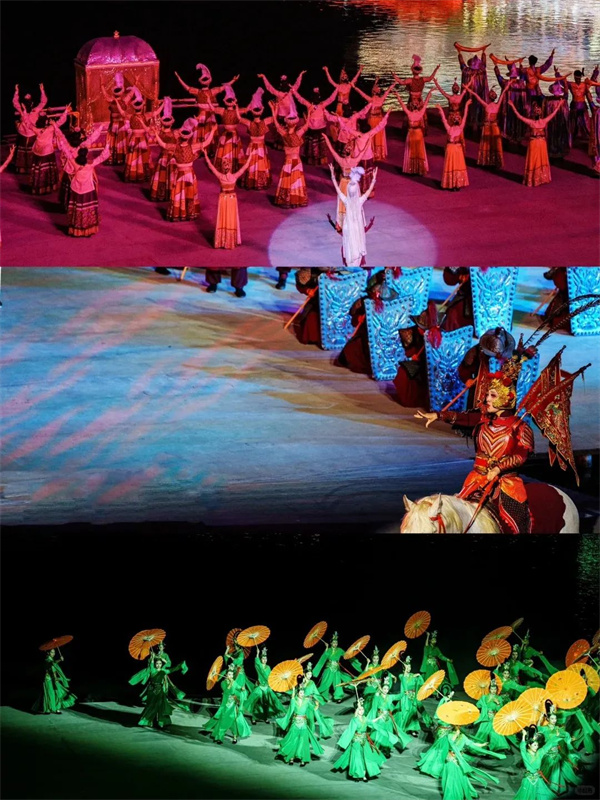

當暮色溫柔地浸染上善門的飛檐,千盞燈籠次第亮起,像一條赤色的游龍,你穿過光影織就的長廊,仿佛親手推開了《東京夢華錄》中那扇“通曉不絕”的夜世界之門。白日里喧囂的市井悄然隱去,一個流光溢彩、如夢似幻的汴梁正緩緩蘇醒。

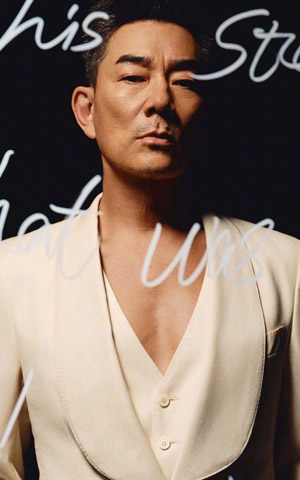

忽然,城樓之巔,夜空被無聲地撕裂。數(shù)百名身著霓裳羽衣的舞者,如敦煌壁畫中飛天的神女,自巍峨的城闕凌空而起。她們足尖輕點虛空,衣袂飄飛,在巨大的投影光束中翩然起舞。這場2024年全新推出的夜秀,瞬間攫取了所有目光。

巨大的《清明上河圖》動態(tài)長卷被直接投射在深邃的天幕之上,畫中的虹橋、汴河、樓閣仿佛掙脫了絹帛的束縛,與真實的飛天人影交融共舞。仰望的游人忘記了言語,孩子們的小手直直指向天空,微張著嘴,眼中映照著星河與仙姿。一種近乎虔誠的寂靜籠罩著人群,只有間或響起的、壓低的驚嘆在夜風中傳遞。

如今,“古風文旅”在全國各地勢頭正猛,而清明上河園無疑是其中最具標志性的存在之一。它不再只是還原《清明上河圖》的藝術嘗試,而是被越來越多的人們視為“宋代生活體驗館”:身穿漢服在虹橋上打卡出片,參與囚犯游街、街頭賭博、橋頭唱曲,每一步都精準貼合當下社交平臺的視覺邏輯與傳播語言。#宋潮打卡地、#中式出片 等話題屢屢登上熱搜,清明上河園也由此站上“古風文旅”浪潮的潮頭。

但也正因如此,一個不容忽視的問題開始浮現(xiàn)——當“穿越”變成流水線,當游客沉浸在濾鏡與劇本中,是否還記得那份真正來自歷史深處的“時光感”?清明上河園的成功固然可喜,但如何在流量與傳承之間守住文化的厚度與靈魂,或許正是所有文化景區(qū)在熱潮之后,必須面對的深刻命題。

撰文 | 維依、圖片 | 小紅書:甜酒咖啡卷、貓貓愛瞎逛、大胡子小姐、全世界最溫柔、谷二斗(侵刪)